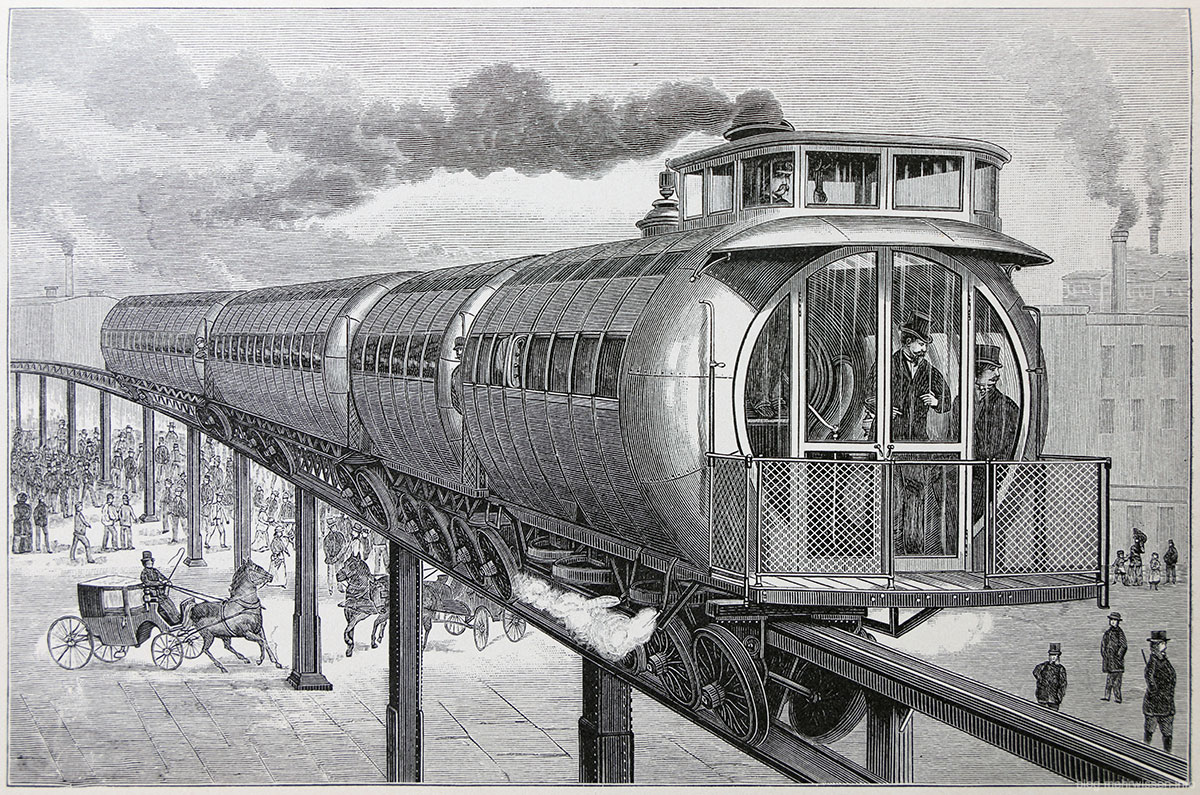

Visionäre Bahnkonzepte zwischen technischem Fortschrittsglauben und praktischem Scheitern

Die Eisenbahn und das Tempo des Fortschritts

Technik verändert sich in rasantem Tempo. Was heute als bahnbrechende Innovation gilt, kann schon morgen überholt wirken oder vollständig verschwinden. Seit der Industrialisierung erleben wir diesen Wandel in immer kürzeren Zyklen: neue Ideen entstehen, setzen sich durch – oder scheitern – und machen Platz für die nächste Generation von Lösungen. Viele dieser scheinbar stabilen Standards entstanden jedoch nicht aus Planung, sondern als Reaktion auf Unfälle, Fehlschläge und technische Sackgassen, wie sie die frühe Eisenbahngeschichte immer wieder prägten. Nie zuvor standen so viele technische Möglichkeiten zur Verfügung wie heute, und doch scheint sich dieser Beschleunigungseffekt nicht überall gleichermaßen auszuwirken.

Gerade bei der Eisenbahn wirkt der Fortschritt auf den ersten Blick erstaunlich beharrlich. Seit nunmehr rund 200 Jahren haben sich die grundlegenden Prinzipien kaum verändert. Das Rad-Schiene-System ist nach wie vor Standard, ebenso die Spurweite, die bereits George Stephenson 1825 bei der Eröffnung der Strecke zwischen Shildon, Darlington und Stockton-on-Tees nutzte. Auch bei Kupplungen, Fahrzeugkonzepten und Streckenführungen blieb vieles über Jahrzehnte – teils über ein Jahrhundert – nahezu unverändert. Große Teile des heutigen Netzes folgen noch immer Trassen, die im 19. Jahrhundert angelegt wurden.

Gleichzeitig wäre es falsch, daraus eine völlige Innovationsarmut abzuleiten. Immer wieder gab es Versuche, die Eisenbahn grundlegend weiterzuentwickeln oder neu zu denken. Aktuelle Beispiele sind der Deutschlandtakt, der bestehende Netze neu organisiert, oder die Digitale Automatische Kupplung, die europaweit eingeführt werden soll. Beide Projekte zeigen exemplarisch, wie tiefgreifend Veränderungen im Eisenbahnsystem sind – und wie viel Zeit sie benötigen. Nachhaltigkeit, Effizienz und langfristige Planbarkeit stehen dabei im Vordergrund.

Technisch wie kommerziell am bekanntesten ist jedoch die in Deutschland entwickelte Magnetschwebebahn. Ursprünglich als Alternative zum Rad-Schiene-System gedacht, blieb sie letztlich eine Nischenlösung. Heute existieren nur wenige Strecken weltweit, etwa in China, Japan oder Südkorea. Das derzeit prominenteste Projekt ist die im Bau befindliche Verbindung zwischen Tokio und Osaka, die Geschwindigkeiten von bis zu 505 km/h erreichen soll. Auch hier zeigt sich: selbst radikale Innovationen setzen sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen durch.

Die Uhren bei der Bahn ticken langsam

Veränderungen gibt es also durchaus – doch ihr Takt ist langsam. Die Eisenbahn entwickelt sich in einem anderen Rhythmus als viele andere technische Systeme. Während sich die Welt in immer kürzeren Zyklen wandelt, stößt die Bahn immer wieder an ihre eigenen strukturellen Grenzen. Der weltweite Handlungsdruck wächst, viele Reformen gelten als überfällig. Fehlentscheidungen und Misswirtschaft, insbesondere in Deutschland, sollen hier bewusst ausgeklammert bleiben. Entscheidend ist vielmehr die grundsätzliche Trägheit eines Systems, dessen Stärke zugleich seine größte Hürde ist.

(mehr …)