Visionäre Bahnkonzepte zwischen technischem Fortschrittsglauben und praktischem Scheitern

Die Eisenbahn und das Tempo des Fortschritts

Technik verändert sich in rasantem Tempo. Was heute als bahnbrechende Innovation gilt, kann schon morgen überholt wirken oder vollständig verschwinden. Seit der Industrialisierung erleben wir diesen Wandel in immer kürzeren Zyklen: neue Ideen entstehen, setzen sich durch – oder scheitern – und machen Platz für die nächste Generation von Lösungen. Viele dieser scheinbar stabilen Standards entstanden jedoch nicht aus Planung, sondern als Reaktion auf Unfälle, Fehlschläge und technische Sackgassen, wie sie die frühe Eisenbahngeschichte immer wieder prägten. Nie zuvor standen so viele technische Möglichkeiten zur Verfügung wie heute, und doch scheint sich dieser Beschleunigungseffekt nicht überall gleichermaßen auszuwirken.

Gerade bei der Eisenbahn wirkt der Fortschritt auf den ersten Blick erstaunlich beharrlich. Seit nunmehr rund 200 Jahren haben sich die grundlegenden Prinzipien kaum verändert. Das Rad-Schiene-System ist nach wie vor Standard, ebenso die Spurweite, die bereits George Stephenson 1825 bei der Eröffnung der Strecke zwischen Shildon, Darlington und Stockton-on-Tees nutzte. Auch bei Kupplungen, Fahrzeugkonzepten und Streckenführungen blieb vieles über Jahrzehnte – teils über ein Jahrhundert – nahezu unverändert. Große Teile des heutigen Netzes folgen noch immer Trassen, die im 19. Jahrhundert angelegt wurden.

Gleichzeitig wäre es falsch, daraus eine völlige Innovationsarmut abzuleiten. Immer wieder gab es Versuche, die Eisenbahn grundlegend weiterzuentwickeln oder neu zu denken. Aktuelle Beispiele sind der Deutschlandtakt, der bestehende Netze neu organisiert, oder die Digitale Automatische Kupplung, die europaweit eingeführt werden soll. Beide Projekte zeigen exemplarisch, wie tiefgreifend Veränderungen im Eisenbahnsystem sind – und wie viel Zeit sie benötigen. Nachhaltigkeit, Effizienz und langfristige Planbarkeit stehen dabei im Vordergrund.

Technisch wie kommerziell am bekanntesten ist jedoch die in Deutschland entwickelte Magnetschwebebahn. Ursprünglich als Alternative zum Rad-Schiene-System gedacht, blieb sie letztlich eine Nischenlösung. Heute existieren nur wenige Strecken weltweit, etwa in China, Japan oder Südkorea. Das derzeit prominenteste Projekt ist die im Bau befindliche Verbindung zwischen Tokio und Osaka, die Geschwindigkeiten von bis zu 505 km/h erreichen soll. Auch hier zeigt sich: selbst radikale Innovationen setzen sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen durch.

Die Uhren bei der Bahn ticken langsam

Veränderungen gibt es also durchaus – doch ihr Takt ist langsam. Die Eisenbahn entwickelt sich in einem anderen Rhythmus als viele andere technische Systeme. Während sich die Welt in immer kürzeren Zyklen wandelt, stößt die Bahn immer wieder an ihre eigenen strukturellen Grenzen. Der weltweite Handlungsdruck wächst, viele Reformen gelten als überfällig. Fehlentscheidungen und Misswirtschaft, insbesondere in Deutschland, sollen hier bewusst ausgeklammert bleiben. Entscheidend ist vielmehr die grundsätzliche Trägheit eines Systems, dessen Stärke zugleich seine größte Hürde ist.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Blick nach England. Dort laufen seit Januar 2025 zahlreiche Veranstaltungen zum bevorstehenden Eisenbahnjubiläum. Am 27. September 2025 jährt sich die Eröffnungsfahrt der ersten öffentlichen Eisenbahnstrecke zum 200. Mal. Als Ursprungsland der Eisenbahn begeht England dieses Datum mit entsprechendem Selbstverständnis – zu Recht, denn es handelt sich um ein weltweites Jubiläum.

Fast genau zehn Jahre später, am 7. Dezember 1835, wurde mit der Strecke Nürnberg–Fürth die erste Eisenbahnlinie in Deutschland eröffnet. Auch hier stammten Lokomotive und Wagen – der berühmte „Adler“ – von George Stephenson. Deutschland war damit Teil einer Entwicklung, die in England ihren Anfang nahm und sich rasch international ausbreitete.

Sechs visionäre Bahnkonzepte des 19. Jahrhunderts

Dieses Jubiläum bietet einen geeigneten Anlass, einen Blick auf alternative Wege der Eisenbahnentwicklung zu werfen. Denn der Drang, bestehende Systeme zu verbessern oder grundlegend zu ersetzen, war von Beginn an vorhanden. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche visionäre Konzepte, von denen einige weit über das hinausgingen, was sich letztlich durchsetzte. Sechs dieser außergewöhnlichen Konstruktionen stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags.

Im Folgenden werden sechs außergewöhnliche Bahnkonzepte vorgestellt, die jeweils für einen eigenen Entwicklungsweg stehen:

- Lartigue Einschienenbahn

- Boynton Bicycle Railroad

- Langen’s Schwebebahn

- Stufenbahn

- Girard’s Gleitbahn

- Meigs Elevated Railway

Lartigue-Einschienenbahn – Balance als Grundproblem

Frühe Einschienenbahnen und das Gleichgewichtsproblem

Die Idee, eine Eisenbahn auf nur einer Schiene fahren zu lassen, stellte Ingenieure früh vor ein zentrales Problem: das Gleichgewicht. Schon die ersten Versuche scheiterten weniger an der Fortbewegung als an der Frage, wie Fahrzeuge stabil geführt werden können. Einer der frühesten Pioniere auf diesem Gebiet war der englische Ingenieur Robinson Palmer, der bereits um 1820 mit einschienigen Konstruktionen experimentierte.

Palmer montierte Flachschienen auf einer Balkenkonstruktion mit senkrechten Ständern und ließ darauf von Pferden gezogene Wagen verkehren. Das Gleichgewicht sollte allein durch seitlich angebrachte Körbe erreicht werden, in denen die Ladung möglichst gleichmäßig verteilt wurde. In der Praxis erwies sich dieses Prinzip als kaum beherrschbar. Dennoch kam eine verbesserte Variante um 1840 bei Hafenarbeiten in Danzig zum Einsatz – offenbar mit begrenztem Erfolg.

Einen entscheidenden Entwicklungsschritt markierte die Weltausstellung 1876 in Philadelphia. Dort wurde mit der Centennial Monorail erstmals eine 1,5 km lange einschienige Probestrecke präsentiert. Ihr Konstrukteur, General LeRoy Stone, führte seitliche Leitschienen ein, die das Fahrzeug zwangsweise stabilisierten. Dieses Prinzip griff auch der französische Ingenieur Charles Lartigue auf, der bereits ein Jahr zuvor eine erste Einschienenbahn in Algerien in Betrieb genommen hatte.

Das Gleichgewicht stellte bei der Entwicklung vieler Eisenbahnsysteme immer wieder eine zentrale Herausforderung dar. Zahlreiche Konstrukteure suchten nach Lösungen für dieses Problem – einer der radikalsten Ansätze stammt von Eben Moody Boynton, der mit seiner Bicycle Railroad einen völlig anderen Weg einschlug.

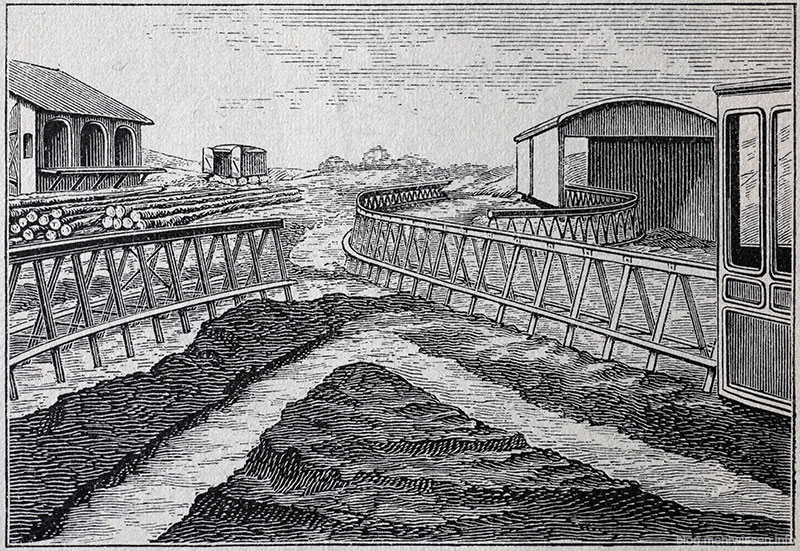

Von Algerien nach Europa: Die Lartigue-Strecken

Diese Strecke führte von Oran nach Damnesne, verlief durch die Wüste und wurde mit Maultieren betrieben. Sie existierte bis 1881 und bildete die Grundlage für Lartigues spätere, technisch ausgereiftere Systeme. Auf dieser Basis entstanden zwei dampfbetriebene Strecken in Europa:

- Listowel → Ballybunion in Irland (14,4km)

- Feurs → Panissières in Frankreich (17km)

Die irische Strecke bestand von 1888 bis 1924 und entwickelte sich zu einem regionalen Wahrzeichen. Bis heute existiert dort sogar ein dieselbetriebener Nachbau. In Frankreich hingegen blieb das Projekt erfolglos: Die Strecke wurde zwar errichtet, jedoch nie in Betrieb genommen, die Gesellschaft bereits 1889 liquidiert.

Technische Besonderheiten und betriebliche Grenzen

Technisch brachte das System Lartigue jedoch erhebliche Besonderheiten mit sich. Der auf Stahlträgern aufgebockte Gleiskörper bildete eine massive Barriere im Gelände. Bahnübergänge mussten als Brücken ausgeführt oder durch drehbare Gleisabschnitte realisiert werden. Auch die Weichen stellten eine große Herausforderung dar: Da gebogene Schienenstücke nicht möglich waren, kamen komplexe Drehkonstruktionen zum Einsatz. Laut Vom rollenden Flügelrad (1894) wurden diese vom Ingenieur Bocandé entwickelt, der jedoch in keiner weiteren Quelle Erwähnung findet.

Hinzu kamen betriebliche Einschränkungen. An den Streckenenden waren Kehrschleifen notwendig, da das Umsetzen von Lokomotiven auf der Konstruktion nur mit großem Aufwand möglich gewesen wäre. Züge blieben daher stets als feste Einheiten zusammen – im Personenverkehr noch akzeptabel, im Güterverkehr jedoch ein erheblicher Nachteil. Trotz der seitlichen Leitschienen war zudem eine halbwegs gleichmäßige Gewichtsverteilung der Fahrgäste erforderlich, die auf seitlich angeordneten Bänken Rücken an Rücken saßen.

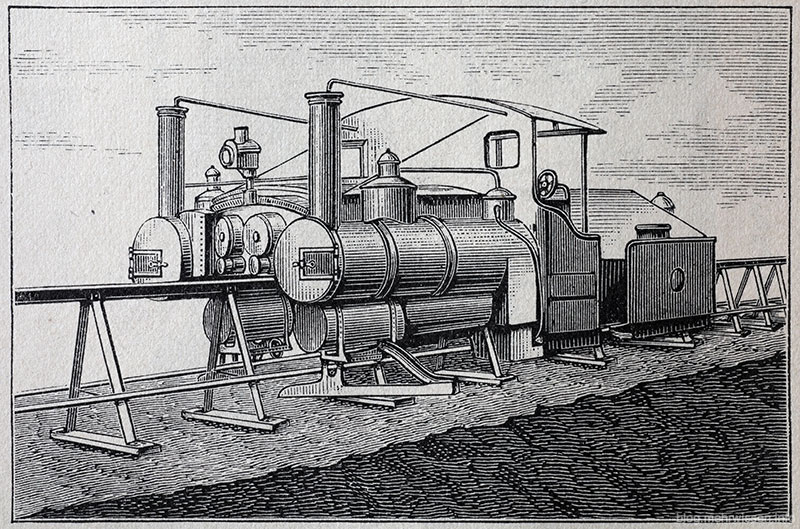

Eine bemerkenswerte Innovation verbarg sich dennoch in der ersten Dampflokomotive Lartigues. Über eine Dampfzufuhr konnte nicht nur die Lok selbst, sondern auch der Tender angetrieben werden. Dadurch ließ sich die Zugkraft des Gespanns deutlich erhöhen – eine Funktion, die bei Bedarf auch abgeschaltet werden konnte. Solche Lösungen blieben jedoch Ausnahmen.

Lartigue dachte sein System weiter. Angeregt durch die 1879 auf der Berliner Gewerbeausstellung vorgestellte elektrische Bahn von Werner von Siemens, experimentierte er mit einer elektrischen Variante seiner Einschienenbahn. Die Stromversorgung sollte über seitlich verlaufende Kabel erfolgen. Zudem hoffte man, durch den geringen Platzbedarf einschieniger Trassen neue Strecken entlang bestehender Eisenbahnböschungen errichten zu können. So sollte parallel zu bestehenden Gleisen eine elektrische Schnellbahn für den Personenverkehr entstehen. Doch auch diese Vision blieb unrealisiert.

Warum sich das System nicht durchsetzte

Insgesamt blieb es bei drei realisierten Projekten – wenn man die algerische Strecke mitzählt. Das System Lartigue zeigte eindrucksvoll, wie weit der technische Ehrgeiz des 19. Jahrhunderts reichte. Gleichzeitig machte es deutlich, dass innovative Lösungen nicht allein an ihrer Funktionalität scheitern, sondern an einem Zusammenspiel aus Technik, Betrieb, Kosten und Alltagstauglichkeit.

Boynton Bicycle Railroad – Hochgeschwindigkeit auf einem Rad

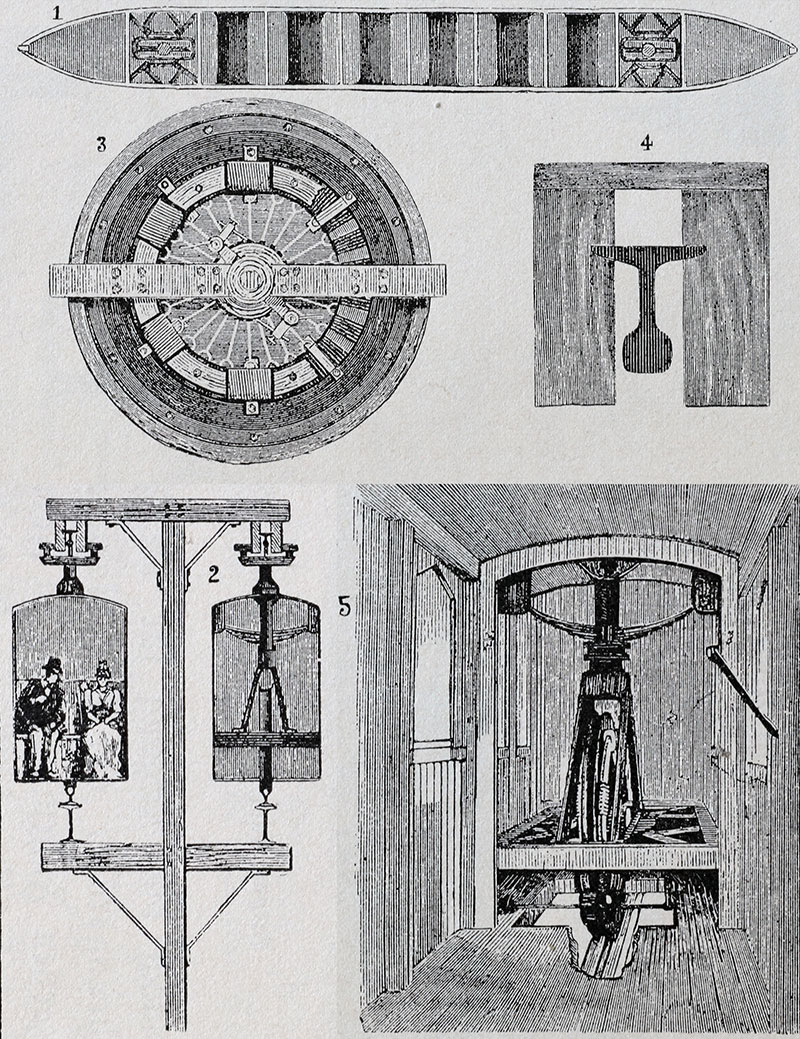

Das Prinzip der doppelten Führung

Während Charles Lartigue versuchte, das Gleichgewichtsproblem durch seitliche Führung zu lösen, verfolgte der amerikanische Ingenieur Eben Moody Boynton einen grundlegend anderen Ansatz. Seine Idee war es, die tragende Schiene bewusst auf den Boden zu legen und die Stabilität des Fahrzeugs durch eine zweite, hochgelegene Führung zu erzwingen. Das Ergebnis war eines der ungewöhnlichsten Eisenbahnsysteme des 19. Jahrhunderts: die Bicycle Railroad.

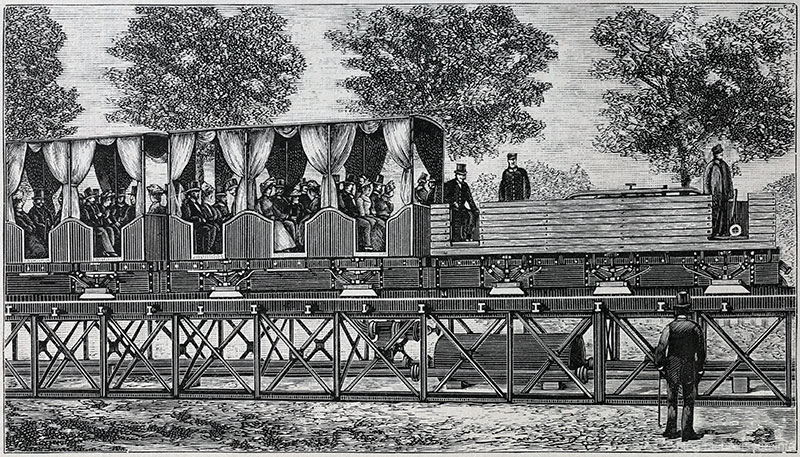

Boyntons System bestand aus einer einzelnen, am Boden liegenden Tragschiene, auf der das gesamte Gewicht des Zuges ruhte. Rund fünf Meter darüber verlief eine zweite Führungsschiene aus Holz, befestigt an stabilen Masten. Wagen und Lokomotiven waren oben mit gummierten Führungsrollen ausgestattet, die an dieser Holzschiene entlangliefen und ein Kippen des Fahrzeugs verhinderten. Zusätzlich besaßen die Räder auf der Tragschiene beidseitige Spurkränze, um eine sichere Führung zu gewährleisten.

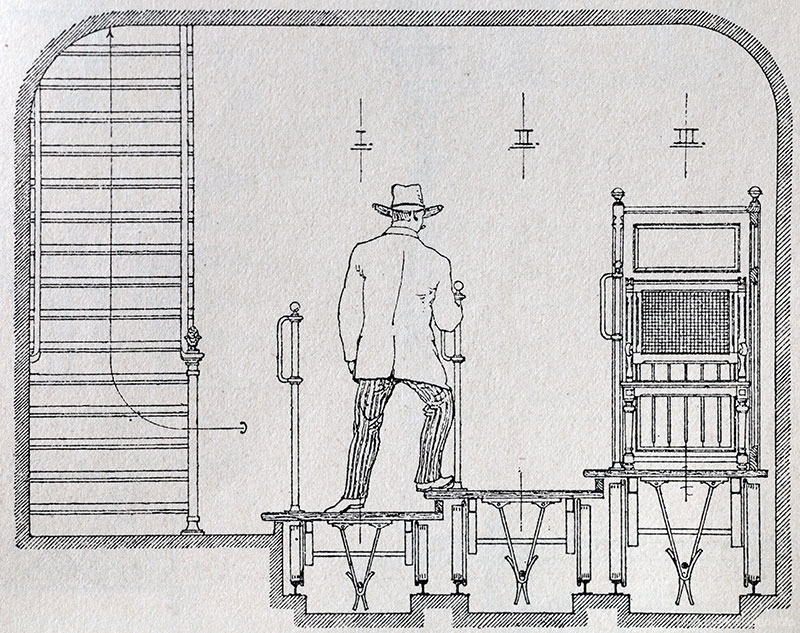

Fahrzeuge zwischen Fahrrad und Lokomotive

Die Konstruktion führte zu extrem schmalen, dafür sehr hohen Fahrzeugen. Die erste Lokomotive mit dem bezeichnenden Namen „The Flying Billboard“ wog rund 22 Tonnen und besaß nur ein einziges Treibrad mit einem Durchmesser von 2,35 Metern. Zwei Nachlaufachsen unter dem Tender sorgten für zusätzliche Stabilität. Lok und Wagen waren zweistöckig ausgeführt: Der Lokführer stand auf der oberen Ebene, der Heizer arbeitete darunter. Die an ein Fahrrad erinnernde Silhouette gab dem System schließlich seinen Namen.

Auch die Personenwagen folgten diesem Prinzip. Sie waren doppelstöckig, boten 108 Sitzplätze und wogen leer etwa sechs Tonnen. In zeitgenössischen Quellen wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein durchschnittliches Passagiergewicht von maximal 50 Kilogramm nicht überschritten werden durfte, um das zulässige Gesamtgewicht einzuhalten. Güterwagen hatten ähnliche Abmessungen, was die praktische Nutzung zusätzlich einschränkte.

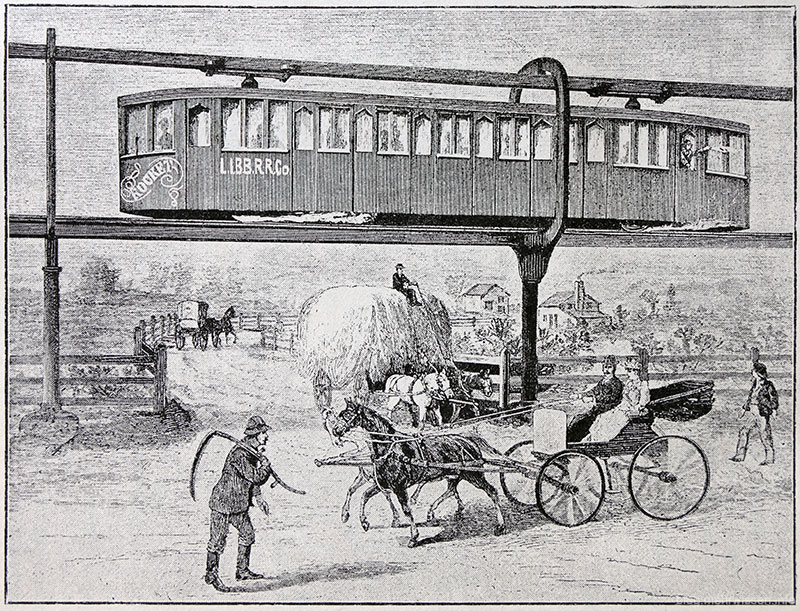

Der eigentliche Reiz der Bicycle Railroad lag jedoch in ihrer Raumökonomie. Durch die geringe Wagenbreite von nur 1,22 Metern konnte ein bestehendes Normalspurgleis durch das Hinzufügen zweier oberer Führungsschienen theoretisch zweispurig befahren werden. Bei einer Spurweite von 1,435 Metern verblieben zwischen den beiden Zügen nur etwas mehr als 20 Zentimeter Abstand – ein beeindruckendes, aber auch beunruhigendes Maß. Im Vergleich zu seitlich geführten Lösungen, wie sie etwa Lartigue vorschwebten, war dies eine radikale Form der Raumausnutzung.

Elektrischer Betrieb und Hochgeschwindigkeitsvision

Ab 1894 existierte eine rund 2,8 Kilometer lange Versuchsstrecke zwischen East Patchogue und Bellport auf Long Island. Sie verlief zunächst auf einer stillgelegten Bahnlinie, wurde später teilweise als Hochbahn auf Stelzen ausgeführt und schließlich auch für den elektrischen Betrieb umgerüstet. Boynton ließ hierfür einen elektrischen Triebwagen bauen, mit dem er Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h anstrebte – ein visionärer Wert für die damalige Zeit.

Dieser elektrische Triebwagen war ebenso außergewöhnlich konstruiert wie das restliche System. Er verfügte über zwei Räder, die jeweils an einer senkrechten, durch den Wagen führenden Säule befestigt waren. Am oberen Ende dieser Säule befand sich die Laufkatze für die Holzführungsschiene. In Kurven drehte sich die Säule mitsamt dem Rad, wodurch das Fahrzeug aktiv gelenkt wurde. Zusätzlich waren die Kurven überhöht, was zu einem bemerkenswert ruhigen Lauf führte.

Die Stromversorgung erfolgte über eine entlang der Holzschiene geführte Metallschiene, die die beiden Elektromotoren mit jeweils 75 PS speiste. Der Motorwagen bot Platz für 24 Fahrgäste, zusätzliche Anhängerwagen konnten je 50 Personen aufnehmen. Zeitgenössische Berichte schildern die Fahrt als erstaunlich stabil und komfortabel.

Warum die Bicycle Railroad ein Experiment blieb

Trotz aller technischen Raffinesse kam die Bicycle Railroad nie über den Versuchsbetrieb hinaus. Die Konstruktion war aufwendig, wartungsintensiv und in ihrer praktischen Anwendung extrem spezialisiert. Hinzu kam, dass das System zwar spektakulär wirkte, sich jedoch kaum in bestehende Verkehrsnetze integrieren ließ.

So blieb Boyntons Bahn ein faszinierendes Experiment – ein frühes Beispiel für den Versuch, Hochgeschwindigkeit, Platzersparnis und futuristisches Design miteinander zu verbinden. Rückblickend zeigt sich jedoch, dass gerade diese Radikalität ihr größtes Hindernis war. Die Bicycle Railroad war ihrer Zeit voraus – und zugleich zu weit von den realen Anforderungen des Eisenbahnbetriebs entfernt, um sich dauerhaft durchzusetzen.

Während Boyntons System vor allem durch seine Radikalität auffiel, zeigt das nächste Beispiel, dass Innovation auch dann erfolgreich sein kann, wenn sie sich bewusst an bestehende Strukturen anlehnt.

Langen und die Geburt der Schwebebahn

Eugen Langen als Industrieller und Systemdenker

Während viele der zuvor beschriebenen Konzepte an ihrer technischen Komplexität oder an mangelnder Alltagstauglichkeit scheiterten, gelang Eugen Langen etwas, das nur wenigen Erfindern vergönnt ist: Er schuf ein System, das nicht nur funktionierte, sondern den Sprung in den dauerhaften Betrieb schaffte. Mit der Entwicklung der Schwebebahn betrat die Eisenbahntechnik erstmals dauerhaft den Raum oberhalb der Straße – und blieb dort bis heute.

Eugen Langen war kein Außenseiter oder visionärer Einzelkämpfer, sondern ein hervorragend vernetzter Ingenieur und Unternehmer. Er war Mitbegründer der Gasmotorenfabrik Deutz und arbeitete eng mit Nikolaus Otto zusammen. Diese industrielle und wirtschaftliche Einbettung sollte sich als entscheidender Vorteil erweisen, denn sie ermöglichte es, technische Ideen systematisch zu erproben und in serienreife Lösungen zu überführen.

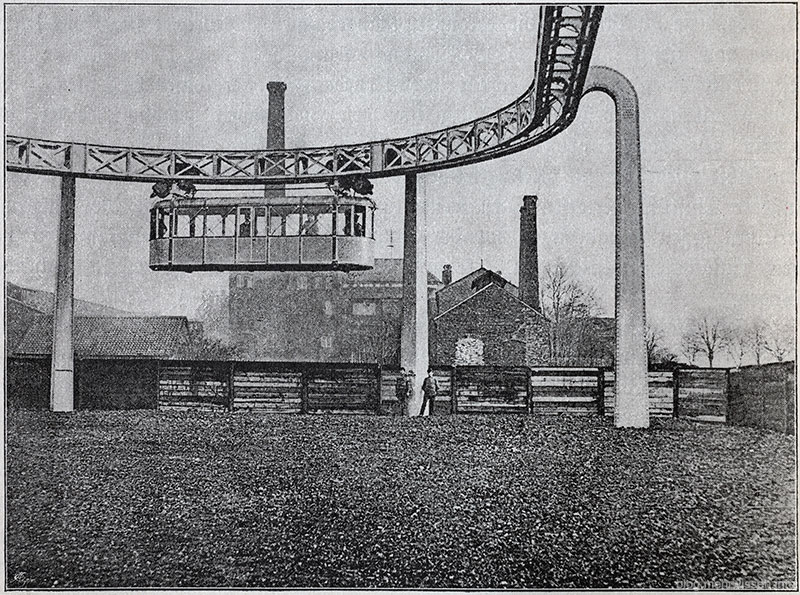

Zwei Bauformen – zwei Einsatzbereiche

Bereits in den 1890er-Jahren entwickelte Langen zwei unterschiedliche Grundformen der Schwebebahn, die er parallel verfolgte. Die zweischienige Variante bestand aus zwei oberhalb des Fahrzeugs angeordneten Schienen mit einem offenen Spalt in der Mitte. Auf diesen Schienen lief eine Laufkatze, an der der Wagen über eine gefederte Aufhängung befestigt war. Die einschienige Variante hingegen nutzte einen massiven Träger, an dessen Unterseite eine einzelne Schiene befestigt war. Das Fahrzeug hing an einem kräftigen Tragarm, der den Träger umfasste.

Beide Systeme galten schon früh als erstaunlich sicher. Der Schwerpunkt der Fahrzeuge lag tief unterhalb der Schiene, was ihnen eine hohe Eigenstabilität verlieh. Anders als bei Einschienenbahnen auf dem Boden stellte sich das Gleichgewichtsproblem hier nicht – im Gegenteil: Je schwerer der Wagen, desto stabiler hing er in der Konstruktion.

Teststrecken und technische Bewertung

Um die Praxistauglichkeit zu beweisen, ließ Langen bei der renommierten Waggonfabrik Van der Zypen & Charlier in Köln-Deutz eine rund 100 Meter lange Teststrecke errichten. Dort wurden beide Varianten intensiv erprobt. Ingenieure und Gutachter kamen zu einem bemerkenswert einhelligen Urteil: Die Schwebebahn sei technisch ausgereift, sicher und für den städtischen Verkehr hervorragend geeignet.

Besonders die zweischienige Ausführung wurde als Lösung für innerstädtische Strecken betrachtet. Sie versprach einen geringen Platzbedarf, da weder breite Viadukte noch massive Dämme erforderlich waren. Straßen blieben weitgehend offen, Licht und Luft wurden kaum beeinträchtigt – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Hochbahnen, die ganze Straßenzüge verdunkeln konnten.

Schon früh erkannte man zudem einen weiteren Vorteil: Schwebebahnen eigneten sich hervorragend für Streckenführungen über Flüsse. Dank der vergleichsweise kleinen möglichen Kurvenradien musste der natürliche Flusslauf nicht begradigt oder verändert werden. Bahnhöfe konnten durch Erweiterungen bestehender Brücken realisiert werden, was die Baukosten erheblich reduzierte.

Die einschienige Variante war dagegen eher für längere Strecken vorgesehen. Sie versprach höhere Geschwindigkeiten und einen ruhigeren Lauf, weshalb man sie perspektivisch sogar für den Fernverkehr in Betracht zog. In dieser Differenzierung zeigt sich Langens pragmatischer Ansatz: Er suchte nicht nach der einen perfekten Lösung, sondern nach jeweils passenden Anwendungen.

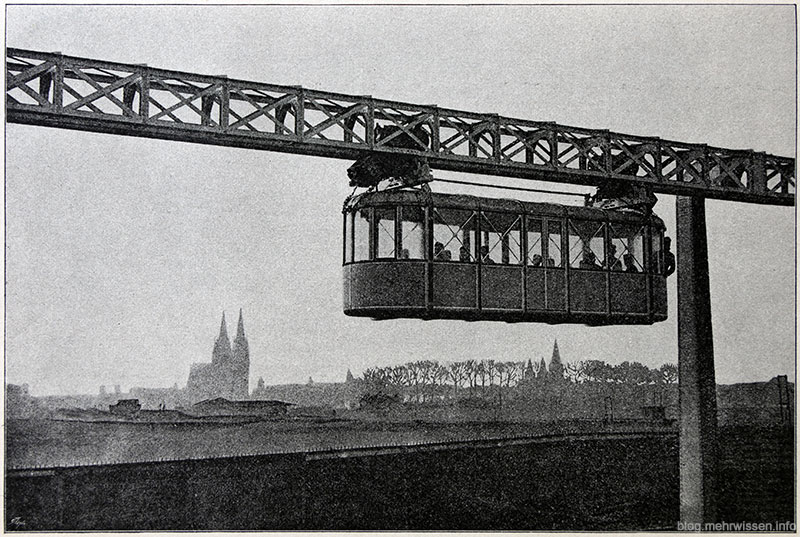

Die Wuppertaler Schwebebahn als Sonderfall

Den entscheidenden Realitätscheck bestand die Schwebebahn im Jahr 1901 mit der Eröffnung der Wuppertaler Schwebebahn. Ausgeführt in der einschienigen Bauweise, bewies sie eindrucksvoll, dass das System nicht nur technisch funktionierte, sondern auch wirtschaftlich und betrieblich tragfähig war. Bis heute ist sie eines der bekanntesten Verkehrsbauwerke Deutschlands und zugleich das weltweit prominenteste Beispiel für eine dauerhaft betriebene Schwebebahn.

Im Rückblick markiert Langens Entwicklung einen Wendepunkt innerhalb der hier vorgestellten Experimente. Während Lartigue, Boynton oder Girard an der praktischen Umsetzung scheiterten, gelang es Langen, Technik, Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur in Einklang zu bringen. Die Schwebebahn wurde damit vom visionären Experiment zur realen Alternative – wenn auch zu einer, die sich letztlich nur in sehr spezifischen Einsatzfeldern durchsetzen konnte.

Die Stufenbahn – öffentlicher Verkehr als Fließband

Ein kontinuierliches Verkehrssystem ohne Halt

Während Langens Schwebebahn den klassischen Zug in den Luftraum verlagerte, gingen die Brüder Rettig noch einen Schritt weiter: Sie stellten den Zug selbst infrage.

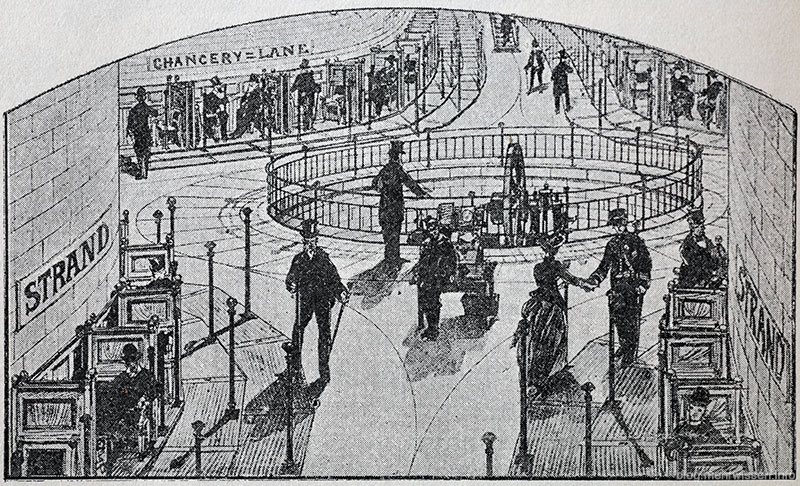

Für die Bewältigung des innerstädtischen Verkehrs entwickelten die Brüder Wilhelm Rettig (Oberbaurat) und Heinrich Rettig (Baurat) ein Verkehrskonzept, das in seiner Konsequenz weit über die klassische Eisenbahn hinausging. Ihre Idee war eine Art horizontaler Paternoster: ein kontinuierlich umlaufendes Transportsystem, das ohne Halt auskam und einen permanenten Zustrom von Fahrgästen ermöglichen sollte.

Kern des Konzepts war ein mehrstufiger Einstieg mit abgestufter Geschwindigkeit. Der Fahrgast betrat zunächst eine erste Stufe, die sich etwa mit Schrittgeschwindigkeit bewegte. Über eine zweite, bereits deutlich schnellere Stufe gelangte er schließlich auf die dritte Ebene, auf der sich die eigentlichen Sitzplätze befanden. Das System war als geschlossener Ring ausgelegt und wurde von außen – etwa durch eine stationäre Dampfmaschine – angetrieben. Weichen, Kreuzungen oder Richtungswechsel waren konstruktionsbedingt ausgeschlossen.

Kapazität, Betrieb und Fahrkartenfrage

Gerade in dieser radikalen Vereinfachung sahen die Rettigs den großen Vorteil ihres Systems. Erste Berechnungen gingen von einem Personendurchsatz von bis zu 12.000 Fahrgästen pro Stunde aus. Das entsprach, nach zeitgenössischem Vergleich, etwa 30 Zügen mit jeweils acht Wagen. Spätere Schätzungen nannten sogar noch höhere Kapazitäten. Gedacht war die Stufenbahn sowohl als ebenerdige Anlage als auch in Form von Hoch- oder Untergrundbahnen.

Zeitgenössische Darstellungen zeigen die Stufenbahn als komplexes innerstädtisches Verkehrsnetz. Eine bekannte Illustration aus London stellt eine Kreuzung von vier Stufenbahnen dar, in deren Zentrum eine Dampfmaschine als Antrieb eingezeichnet ist. Dass es sich hierbei um eine idealisierte Darstellung handelt, lässt sich daran erkennen, dass etwa die Chancery Lane und der Strand in der Realität nie direkt aufeinandertrafen, sondern rund 100 Meter auseinanderlagen.

Ein zentrales Problem der Stufenbahn lag jedoch im Betrieb. Durch den allseitig offenen Zugang war eine klassische Fahrkartenkontrolle nicht möglich. Die Brüder Rettig schlugen daher verschiedene Lösungen vor. Eine davon sah Drehkreuze vor, die sich nur nach Einwurf eines passenden Geldstücks öffneten. Alternativ sollten Fahrkarten in umliegenden Geschäften verkauft werden, die für alle Bahnen in einem bestimmten Zeitfenster galten. Der Fahrgast hätte diese Karte in einen gut sichtbaren Rahmen an seinem Sitz stecken müssen, sodass Kontrolleure sie während der Fahrt überprüfen konnten. Letzterer Vorschlag erscheint aus heutiger Sicht durchaus praktikabel, dürfte jedoch damals als zu aufwendig oder unsicher gegolten haben.

Weltausstellungen als Testfeld

Trotz dieser offenen Fragen fand das Prinzip der Stufenbahn mehrfach praktische Anwendung. Auf der Weltausstellung 1893 in Chicago wurde erstmals eine etwa 270 Meter lange Anlage errichtet, die als „amerikanische Variante“ zwar nicht von den Brüdern Rettig selbst stammte, aber deren Grundidee aufgriff. Die zweistufige Bahn diente der Beförderung der Besucher im Jackson Park und wurde von rund 10.000 Personen genutzt.

Die positiven Erfahrungen führten zum Bau einer zweiten Strecke in unmittelbarer Nähe. Diese verlief auf einem aufgeschütteten Damm am Michigan Lake, der zugleich als Schiffsanleger diente. Auch diese Bahn war zweistufig ausgeführt, besaß jedoch mit 1.311 Metern eine deutlich größere Umlauflänge und wies eine andere Spurweite auf. Es handelte sich somit um eine technisch überarbeitete Version des ursprünglichen Systems.

Warum sich das Prinzip nicht durchsetzte

Weitere Demonstrationen folgten: 1896 wurde auf der Berliner Gewerbeausstellung eine rund 500 Meter lange Stufenbahn gezeigt, und auf der Pariser Weltausstellung 1900 präsentierte man eine elektrisch angetriebene Variante. Trotz dieser internationalen Aufmerksamkeit kam es zu keiner dauerhaften kommerziellen Umsetzung.

Die Stufenbahn blieb damit ein faszinierendes Beispiel für die verkehrstechnischen Visionen des späten 19. Jahrhunderts. Sie zeigte, wie stark industrielle Prinzipien – kontinuierlicher Betrieb, hoher Durchsatz, Minimierung von Stillstand – auf den Personenverkehr übertragen werden sollten. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass technische Effizienz allein nicht ausreicht, wenn Bedienbarkeit, Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz nicht im gleichen Maße berücksichtigt werden

Girard’s Gleitbahn – Schweben auf Wasser

Die Idee des hydraulischen Schwebens

Nach dem sehr pragmatischen Ansatz der Stufenbahn folgt nun ein Konzept, das die Grundfesten der Eisenbahn selbst infrage stellt. Kann man die Räder eines Zuges durch ein System ersetzen, das eine Fortbewegung nahezu ohne Reibungsverluste ermöglicht? Spätestens seit der Magnetschwebebahn ist diese Frage eindeutig beantwortet. Ein vergleichbarer Gedanke wurde jedoch bereits deutlich früher formuliert: Der französische Ingenieur Louis Dominique Girard entwickelte schon 1854 die Idee einer Eisenbahn, die nicht rollt, sondern auf einem Wasserkissen „schwebt“.

Girard war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die nach ihm benannte Wasserturbine bekannt geworden. Es liegt nahe, dass er nach neuen Anwendungsfeldern für hydraulische Energie suchte. Sein Ansatz war ebenso radikal wie konsequent: Anstelle von Rädern sollte das Fahrzeug durch Wasserdruck von den Schienen angehoben werden, sodass zwischen Zug und Gleis eine dünne Flüssigkeitsschicht die Reibung nahezu vollständig aufhob.

Die Umsetzung dieses Konzepts zog sich jedoch über viele Jahre hin. Girard selbst erlebte sie nicht mehr. Nach seinem Tod im Jahr 1871 übernahm sein Schüler und Mitarbeiter Charles Barre die Weiterentwicklung der Gleitbahn. Barre realisierte schließlich im Rahmen der Pariser Weltausstellung 1889 – auf der auch der Eiffelturm erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde – eine rund 125 Meter lange Versuchsstrecke in der Nähe des Invalidendoms.

Zuvor hatten Girard und Barre bereits eine Testanlage in La Jonchère zwischen Bougival und Rueil-Malmaison errichtet. Diese Strecke fiel jedoch dem Deutsch-Französischen Krieg zum Opfer. Der Krieg beendete nicht nur das Experiment, sondern kostete Girard auch das Leben – er starb im Alter von nur 48 Jahren an kriegsbedingten Folgen. Damit zerschlugen sich auch die Pläne für eine reguläre Strecke zwischen Paris und Argenteuil, für die Girard bereits eine Konzession besaß.

Technik des Wasserkissens

Kernstück der Gleitbahn waren sogenannte „Schuhe“, die anstelle klassischer Eisenbahnräder unter den Wagen montiert waren. Dabei handelte es sich um flache, sechseckige Behälter mit rinnenförmigen Aushöhlungen an ihrer Unterseite, die mehrere Austrittsöffnungen besaßen. Jeder Wagen war mit vier bis sechs dieser Schuhe ausgestattet. In der Mitte befand sich zusätzlich ein Tragzapfen, der dem Fahrzeug Führung und Stabilität im Gleisbett verlieh.

Durch das Einpressen von Wasser in die Schuhe bildete sich eine dünne Wasserschicht zwischen Schuh und Schiene. Diese reduzierte die Reibung drastisch und erzeugte den gewünschten Schwebeeffekt. Damit das System zuverlässig funktionierte, musste der Wasserdruck jedoch sehr präzise geregelt werden. Bereits bei frühen Versuchen zeigte sich ein erheblicher Wasserverbrauch. Ein Fahrzeug mit einem Gewicht von etwa einer Tonne benötigte bei einem Druck von zwei Atmosphären rund einen Liter Wasser pro Sekunde.

Um diesen Bedarf zu decken, war entlang der gesamten Strecke eine Druckwasserleitung vorgesehen. Der Tender der Lokomotive, in dem das unter Druck stehende Wasser gespeichert wurde, konnte an mehreren Punkten nachgefüllt werden. Das verbrauchte Wasser wurde über Rinnen entlang der Schienen aufgefangen und dem Kreislauf erneut zugeführt.

Ein besonders kritischer Punkt war die Dichtigkeit zwischen Schuh und Schiene. Das Wasserkissen musste kontinuierlich bestehen bleiben, da selbst kurze Unterbrechungen zu erhöhter Reibung geführt hätten. Problematisch waren vor allem die Schienenstöße. Barre begegnete diesem Problem, indem er die Stoßstellen mit Kautschuk abdichtete – eine für die damalige Zeit ungewöhnlich moderne Lösung.

Antrieb ohne Räder

Auch der Vortrieb der Gleitbahn erfolgte vollständig hydraulisch. Unter jedem Wagen waren zwei turbinenartige Vorrichtungen montiert, jeweils eine für jede Fahrtrichtung. Im Gleisbett befanden sich in regelmäßigen Abständen Düsen, die beim Überfahren des Wagens ausgelöst wurden. Diese Düsen schossen einen Wasserstrahl in Längsrichtung auf die Turbinenschaufeln der Wagen.

Aufgrund der minimalen Reibung zwischen Fahrzeug und Gleis reichte dieser Impuls aus, um den Zug in Bewegung zu setzen. Barre entwickelte für dieses System ambitionierte Leistungsdaten. Er berechnete, dass bei einem Wasserdruck von 22 Atmosphären Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h möglich seien – Werte, die weit über das hinausgingen, was konventionelle Eisenbahnen zu dieser Zeit erreichten.

Vision, Weltausstellungen und Scheitern

Im Jahr 1889, vermutlich im Umfeld der Pariser Weltausstellung, erklärte Barre öffentlich, er hoffe auf eine Schnellverbindung zwischen Paris und London mit einer Fahrzeit von nur zwei Stunden – selbstverständlich auf Basis seiner Gleitbahn. In diese Vision bezog er auch einen Tunnel unter dem Ärmelkanal ein, Jahrzehnte bevor ein solches Projekt technisch realisiert wurde.

Als Werbung für sein System präsentierte Barre die Gleitbahn 1891 in London, vermutlich mit dem gleichen Material, das zuvor in Paris gezeigt worden war. Die Installation befand sich auf der oberen Terrasse des Südeingangs des Crystal Palace. Die zeitgenössische Presse reagierte jedoch skeptisch und sprach von einer „amüsanten französischen Erfindung“.

1893 gründete Barre ein Franchise-Unternehmen in den USA und ließ auf der Weltausstellung in Chicago – derselben Ausstellung, auf der auch die amerikanische Variante der Stufenbahn zu sehen war – eine weitere Strecke errichten. Dieses Projekt scheiterte jedoch. Das System funktionierte nicht zuverlässig, der tatsächliche Wasserverbrauch lag deutlich über den Berechnungen, und der Energiebedarf erwies sich als enorm. Zudem zeigte sich, dass die komplexe Hydraulik von den vor Ort eingesetzten Fachkräften nicht beherrscht wurde. Berichten zufolge kam es sogar zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang.

Trotz aller Visionen war dies das letzte Lebenszeichen der Gleitbahn. Sie blieb ein technisches Experiment, das seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war – und zugleich ein Beispiel dafür, wie schmal der Grat zwischen visionärem Fortschritt und praktischer Undurchführbarkeit sein kann.

Meigs Elevated Railway – Hochbahn mit minimalem Fußabdruck

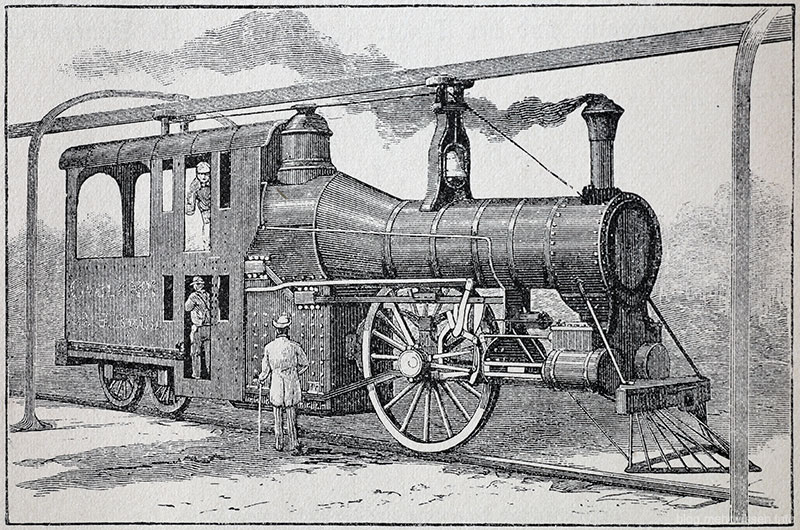

Ein dreischieniges Hochbahnsystem

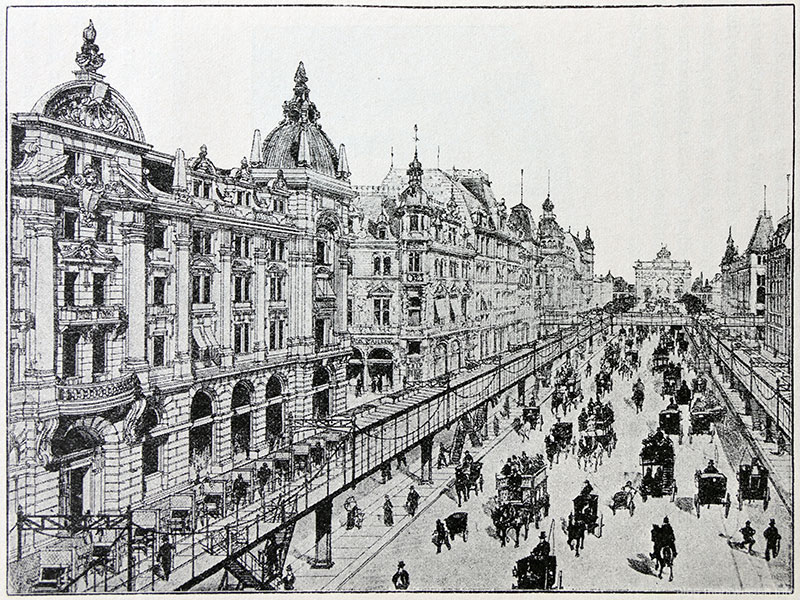

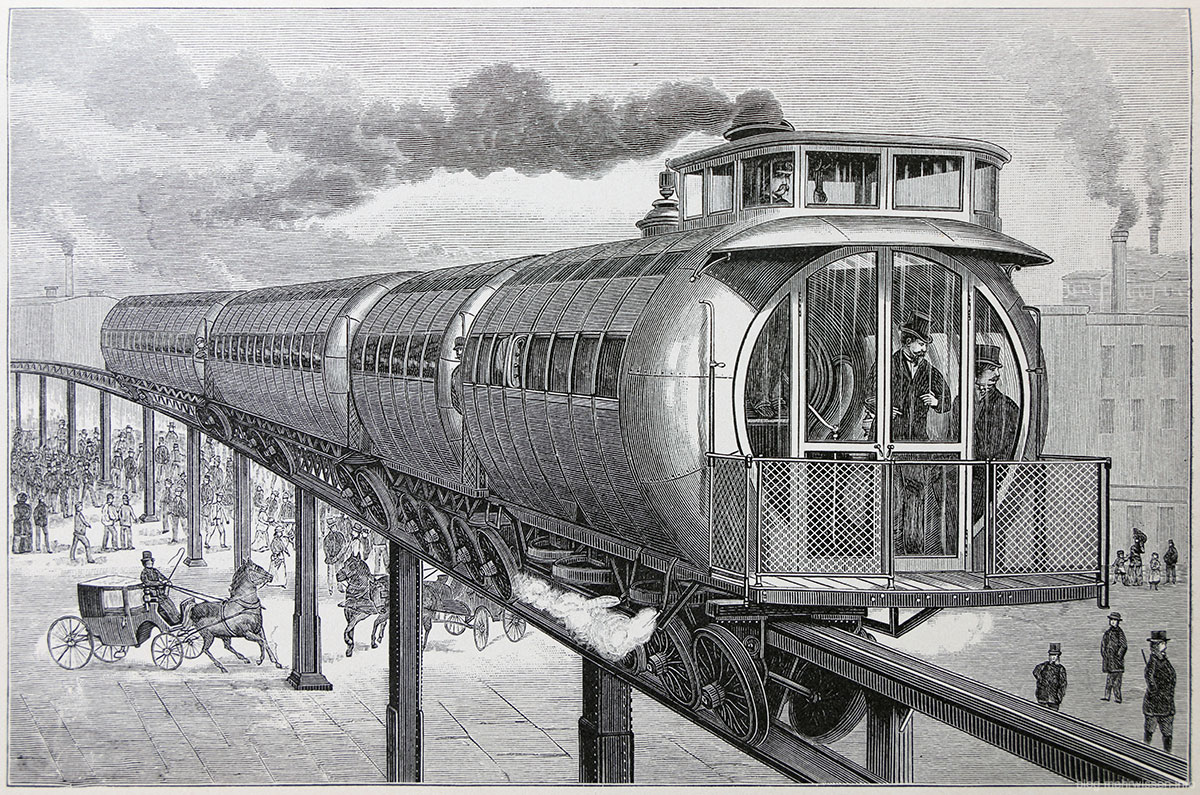

Zum Abschluss noch eine besonders originelle Variante der Hochbahn. Der Amerikaner Joe Meigs entwickelte in den 1880er-Jahren das Konzept einer dampfbetriebenen Hochbahn für den städtischen Schnellverkehr und konnte dafür tatsächlich mehrere Investoren gewinnen. Auch das Titelbild dieses Beitrags zeigt eine zeitgenössische Illustration seiner Konstruktion.

Die Grundidee war ebenso pragmatisch wie ambitioniert: Meigs wollte eine Hochbahn schaffen, die im dichten Stadtraum einen möglichst geringen „Fußabdruck“ hinterlässt. Sie sollte wenig Fläche beanspruchen, kaum beschatten und mit deutlich weniger Stützen auskommen als die damals üblichen Hochbahnsysteme. Um das zu erreichen, entwarf er ein ungewöhnliches dreischieniges System.

Im Zentrum der Konstruktion stand eine obere Antriebsschiene, ergänzt durch zwei darunterliegende Schienen, die zugleich tragende Funktion und seitliche Führung übernahmen. In der Lokomotive waren horizontale Treibräder verbaut, die von links und rechts mit kräftigen Federn gegen die obere Schiene gedrückt wurden. Dieses Prinzip sorgte nicht nur für den Vortrieb, sondern erlaubte auch das sichere Befahren vergleichsweise starker Steigungen – ein wichtiger Vorteil im urbanen Umfeld.

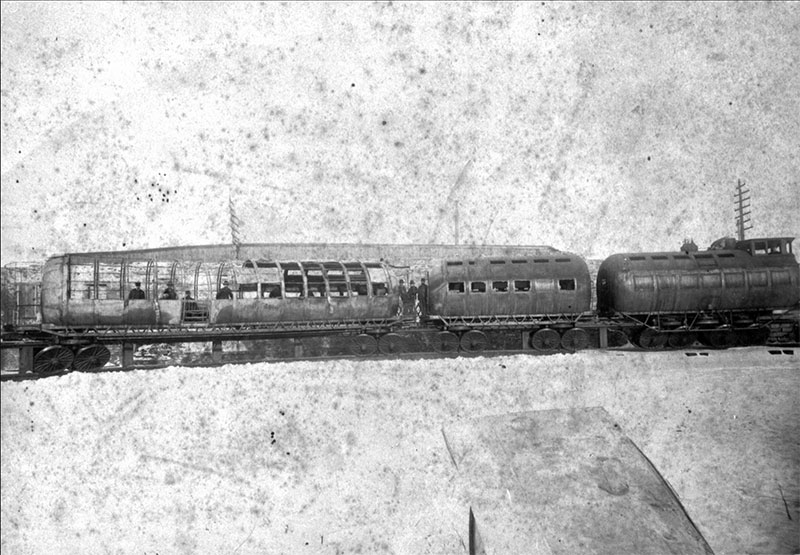

Um die Trasse möglichst schmal zu halten, platzierte Meigs die beiden tragenden Schienen unterhalb sehr dicht nebeneinander. Entsprechend waren die Räder der Fahrzeuge schräg angeordnet, sodass sie die seitliche Führung übernehmen konnten. In Kombination mit dem bewusst einheitlichen, fast futuristisch wirkenden Design von Lok, Tender und Wagen entstand ein äußerst markantes Gesamtbild, das sich deutlich von klassischen Hochbahnen abhob.

Versuchsbetrieb in East Cambridge

Meigs gelang es, ausreichend Kapital zu beschaffen, um im Stadtteil East Cambridge, einem Vorort von Boston, eine kurze Versuchsstrecke zu errichten. Für diesen Zweck ließ er eine Lokomotive, einen Tender und einen Personenwagen bauen. Zwischen 1886 und 1894 konnten zahlende Besucher die Bahn besichtigen und mit ihr fahren – ein nicht unerheblicher Zeitraum für ein reines Demonstrationsprojekt.

Am 4. Februar 1887 erlitt das Unternehmen jedoch einen schweren Rückschlag. Ein Brand zerstörte den Schuppen, in dem der Versuchswagen untergebracht war. Der Personenwagen wurde dabei vollständig vernichtet. Lok und Tender blieben glücklicherweise unbeschädigt. Um den Betrieb dennoch fortführen zu können, wurden provisorisch Sitzgelegenheiten direkt in diese Fahrzeuge eingebaut. Als Ursache des Feuers wurde Brandstiftung vermutet, ein Beweis dafür konnte jedoch nie erbracht werden.

Leichtbau mit systembedingten Vorteilen

Auf den ersten Blick wirkte die Meigs Elevated Railway ungewöhnlich, beinahe exotisch. Technisch betrachtet bot sie jedoch reale Vorteile. Durch die schmale Trasse und den vergleichsweise filigranen Aufbau war das System deutlich offener und leichter als klassische Hochbahnen. Wie bereits bei der Schwebebahn zeigte sich auch hier ein Ansatz, der auf Reduktion setzte: weniger Material, weniger massive Bauwerke, weniger Eingriff in den Stadtraum.

Im Fall von Meigs bestand der gesamte Schienenstrang im Wesentlichen aus moderat dimensionierten Pfeilern und einem sehr kompakten Aufbau. Im Vergleich zur Schwebebahn ging dieses Konzept sogar noch einen Schritt weiter. Rein konstruktiv hätte das System also gute Voraussetzungen gehabt, sich im urbanen Raum durchzusetzen.

Warum das System scheiterte

Der Erfolg blieb dennoch aus. Der entscheidende Grund lag weniger in der Technik als in einer grundsätzlichen Weichenstellung des Erfinders selbst. Meigs weigerte sich konsequent, eine elektrisch betriebene Variante seines Systems zu entwickeln. Stattdessen hielt er unbeirrt am Dampfantrieb fest.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits absehbar, dass dampfbetriebene Verkehrssysteme im städtischen Raum kaum noch Akzeptanz finden würden. Rauch, Ruß, Lärm und Sicherheitsbedenken machten Dampflokomotiven in Innenstädten zunehmend untragbar – nicht nur in Boston, sondern weltweit. Diese Haltung verärgerte die Investoren, die schließlich ausstiegen.

Damit blieb es bei der kurzen Versuchsstrecke. Die Meigs Elevated Railway wurde nie über den Demonstrationsbetrieb hinaus realisiert und verschwand schließlich aus dem öffentlichen Bewusstsein – nicht weil sie technisch unbrauchbar gewesen wäre, sondern weil sie zur falschen Zeit auf die falsche Energie setzte.

Was diese Experimente über Fortschritt verraten

So unterschiedlich die sechs vorgestellten Konzepte auch waren, sie folgten alle demselben inneren Antrieb: der Überzeugung, dass sich die Eisenbahn grundlegend verbessern lasse. Mal sollte sie schneller werden, mal leichter, mal effizienter oder platzsparender. Ob durch Schwebetechnik, durch Wasserdruck, durch gestufte Förderbänder oder durch ungewöhnliche Fahrwerke – stets kreisten die Überlegungen um eine zentrale Frage: Lässt sich das bewährte Rad-Schiene-System technisch übertreffen?

Auffällig ist dabei, dass die Antworten selten in kleinen Schritten gesucht wurden. Fast alle hier vorgestellten Lösungen setzten auf einen radikalen Neuentwurf. Die bestehenden Systeme sollten nicht ergänzt, sondern ersetzt werden. Genau darin zeigt sich ein wiederkehrendes Muster des 19. Jahrhunderts: Fortschritt wurde häufig als Bruch gedacht, nicht als Evolution.

Jenseits der technischen Unterschiede scheiterten diese Projekte jedoch immer wieder an denselben Hürden. Hohe Bau- und Betriebskosten trafen auf fehlende oder inkompatible Infrastruktur. Neue Systeme verlangten neue Trassen, neue Werkstätten, neues Personal – und damit Investitionen, die kaum jemand langfristig tragen wollte. Hinzu kam die Frage der Akzeptanz: Fahrgäste, Verwaltungen und Investoren begegneten den ungewohnten Konstruktionen oft mit Skepsis. In mehreren Fällen kam außerdem ein weiterer Faktor hinzu, der in den Quellen immer wieder durchscheint: technischer und persönlicher Übermut.

Legt man die sechs Beispiele nebeneinander, erscheinen sie daher weniger als exotische Einzelideen, sondern vielmehr als Variationen desselben Grundproblems. Innovation bedeutete hier nicht nur eine funktionierende Technik, sondern zugleich wirtschaftliche Tragfähigkeit, politische Unterstützung und gesellschaftliche Zustimmung. Fehlte nur einer dieser Bausteine, geriet selbst die ausgefeilteste Konstruktion ins Wanken.

Gerade dadurch wird der Erfolg des scheinbar schlichten Rad-Schiene-Systems verständlich. Es war nicht spektakulär, aber robust. Nicht revolutionär, aber anpassungsfähig. Und vor allem ließ es sich über Jahrzehnte hinweg weiterentwickeln, ohne jedes Mal das gesamte System neu erfinden zu müssen.

Geduld als unterschätzter Teil des Fortschritts

Die sechs vorgestellten Konzepte erzählen damit nicht nur Technikgeschichte, sondern auch etwas über den Charakter ihrer Epoche. Es war eine Zeit ausgeprägten Fortschrittsglaubens, in der Ingenieure, Unternehmer und Politiker überzeugt waren, dass technische Probleme vor allem eines erfordern: Mut zur großen Lösung. Geschwindigkeit, Effizienz und Modernität galten als messbare Beweise für Überlegenheit – technisch wie gesellschaftlich.

Doch immer wieder standen diesen Visionen dieselben Realitäten im Weg. Wirtschaftliche Grenzen, politische Umbrüche, Kriege oder schlicht der Aufwand, eine neue Infrastruktur parallel zum bestehenden System aufzubauen. Manches Projekt scheiterte an der Technik, anderes an der Finanzierung, wieder anderes an der Sturheit seiner Erfinder. In fast allen Fällen aber zeigte sich, dass technischer Fortschritt nicht allein aus Ideen besteht, sondern aus dem Zusammenspiel vieler Faktoren – und vor allem aus Zeit.

Rückblickend wird deutlich, dass Geduld ein unterschätzter Bestandteil von Innovation ist. Das Rad-Schiene-System setzte sich nicht durch, weil es perfekt war, sondern weil es sich schrittweise verbessern ließ. Bremsen, Signale, Fahrzeuge, Sicherungssysteme – all das entwickelte sich oft erst nach Katastrophen, Fehlschlägen und gesellschaftlichen Debatten. Fortschritt war hier kein Sprung, sondern ein Aushandlungsprozess.

In diesem Sinne gilt, was August Bebel treffend formulierte: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“ Die hier vorgestellten Experimente helfen zu verstehen, warum sich die Eisenbahn so entwickelt hat, wie wir sie heute kennen – und warum ihre „Uhren“ oft langsamer ticken als der Zeitgeist es fordert.

Vielleicht liegt genau darin ihre Stärke. Denn zwischen technischer Vision und nachhaltigem Erfolg liegt nicht selten etwas, das im 19. Jahrhundert wie heute schwer zu akzeptieren ist: Geduld.

Weiterführende Artikel:

Schreibe einen Kommentar