Das TeKaDe B72 gehört zu den frühesten Mobiltelefonen der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde in den 1960er Jahren im öffentlichen beweglichen Landfunk (öbL), dem späteren A-Netz der Deutschen Bundespost, eingesetzt – etwa in Autos, Zügen und Schiffen. Heute sind erhaltene Exemplare selten. Manche verschwanden wegen geringer Produktionszahlen, andere, weil sie nie als dekorative Sammlerstücke galten. Auf das B72 trifft beides zu.

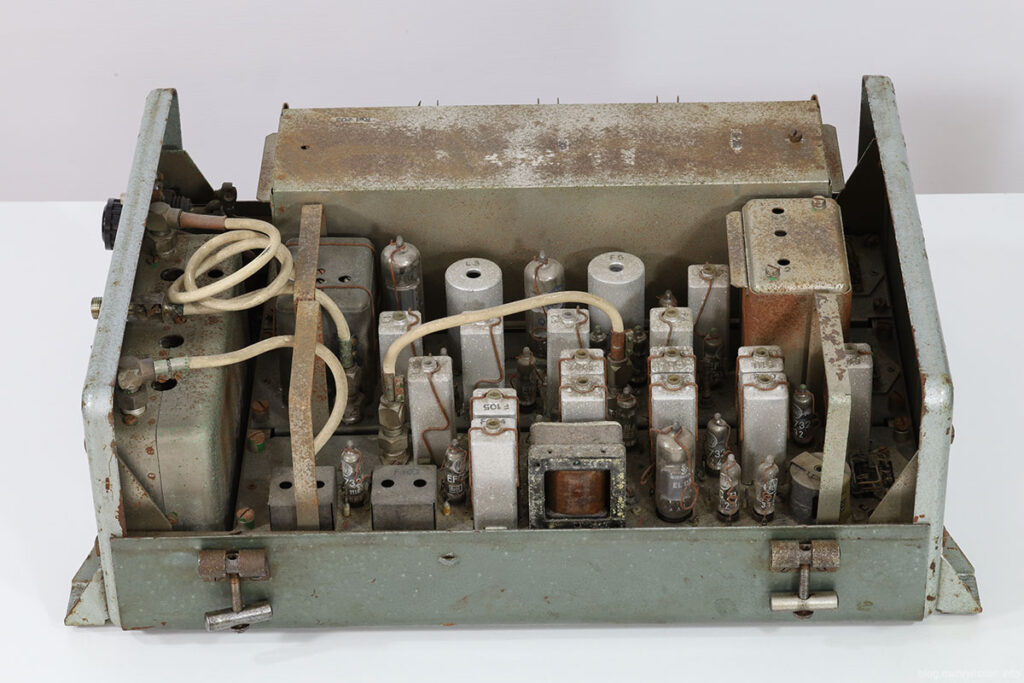

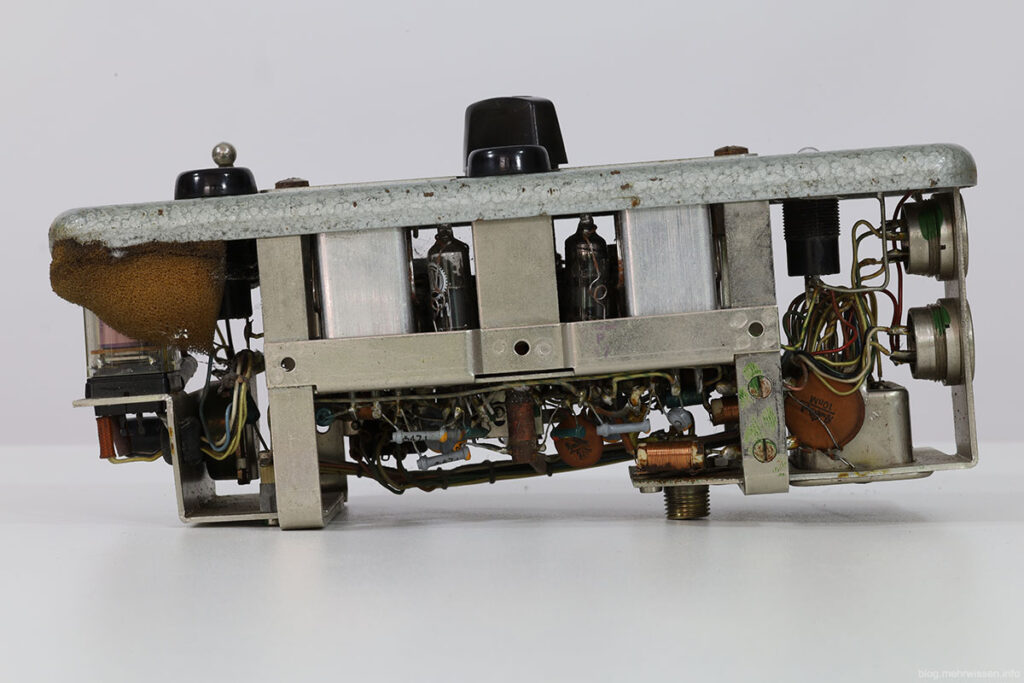

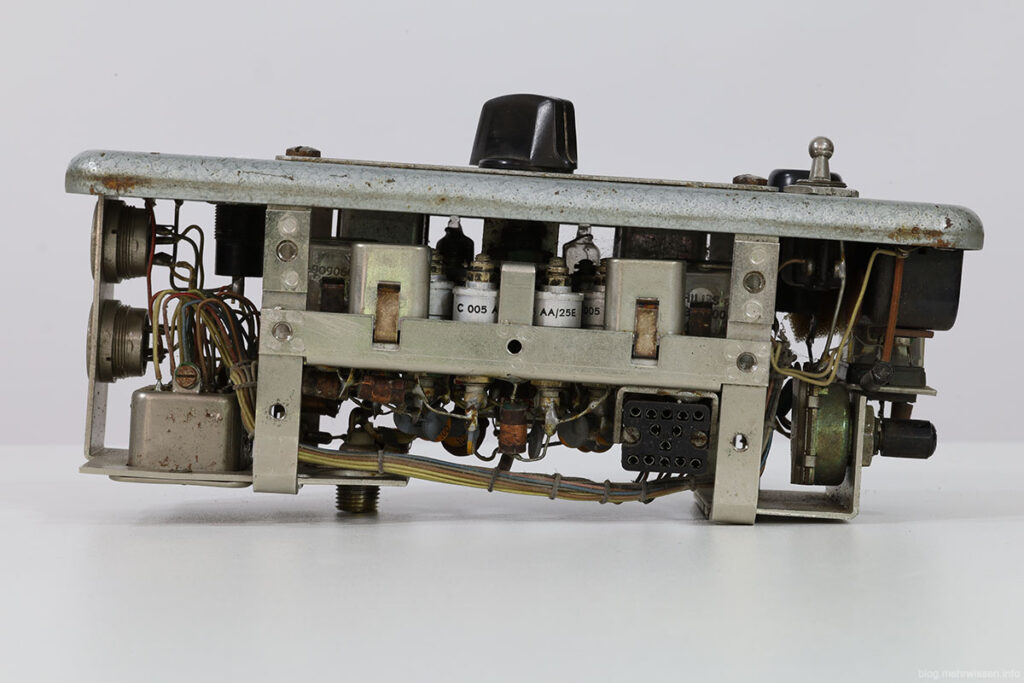

Zugegeben in einer Telefonsammlung wirkt es eher sperrig. Es besteht aus drei Teilen und hat den Charme eines Schaltschranks. Der Receiver allein wiegt 13,8 kg, das Bediengerät 2,4 kg und der gesonderte Selektiv-Rufsatz (dazu später mehr) nochmal 3,2 kg. Damit ist es kein wirkliches „Handy“, sondern ein drahtloses Telefon, das in den 1960er Jahren in PKWs, auf Schiffen und in Zügen eingebaut wurde.

Das TeKaDe B72 in privater Nutzung

Gebaut wurde das B72 für den öffentlichen beweglichen Landfunk („öbL“), der 1955 seinen Ursprung im Zugfunk hatte und 1958 schließlich bei der Deutschen Bundespost in Westdeutschland eingeführt und dort für Endkunden angeboten wurde. Es gab eine Reihe Hersteller, die passende Telefone anboten; darunter BBC, Becker, Bosch, Hagenuk, SEL, Siemens, Telefunken und eben auch TeKaDe. Das B72 war aufgrund seiner relativ geringen Anschaffungskosten von 5300 DM zzgl. 68 DM für jeden bestückten Funkkanal das am weitesten verbreitete. Allerdings kostete es damit immer noch mehr als so manches Auto. Bei anderen Herstellern musste man jedoch teilweise das Dreifache berappen.

Das hier vorgestellte Gerät

Mein Exemplar bekam ich nach meinen Recherchen aus zweiter Hand, allerdings direkt vom letzten Benutzer des Geräts. Irgendwann Mitte der 1980er Jahre hatte ich es das erste Mal in Augenschein genommen. Es gehörte einem guten Bekannten von mir, der es 1964 oder 1965 vermutlich als Gebrauchtgerät angeschafft hatte. In dieser Zeit entdeckte er Abbaugebiete für Gestein in der Gegend um Bielefeld, die er fördern wollte. Ein für die Unternehmensgründung notwendiger Telefonanschluss scheiterte jedoch zunächst daran, dass die weit abgelegene Grube nicht von der Deutschen Bundespost erschlossen war. Durch die Versorgung der Bahnstrecke Hamm-Hannover mit Sendemasten des öbL konnte man in Bielefeld jedoch schon mobil telefonieren. Hier war die zentrale Funkstation auf dem Fernsehturm „Hünenburg“ angebracht. Also schaffte er gleich zwei B72 an und war damit telefonisch bestens erreichbar. Allerdings nutzte er sie nur ein oder zwei Jahre, da die Kupferleitung sein Grundstück früher als erwartet erreichte und die teuren Geräte überflüssig machte.

Beide Telefone landeten also im Keller, was aus heutiger, technisch-historischer Sicht einen großen Vorteil hat: Die jährlichen Wartungen, bei denen auch Teile getauscht und modernisiert wurden, fanden nicht mehr statt, so dass die Geräte in dem damaligen Zustand verblieben. Beispielsweise wurden bei diesen Arbeiten Funkkanäle erweitert. Während eins der beiden Geräte irgendwann in den 1970ern einmal an einen Bastler ging, verblieb das zweite mehr als 50 Jahre im Keller. Dort herrschte leider eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, was ganz sicher nicht förderlich für den Erhalt war.

Das TeKaDe B72 in meiner Sammlung

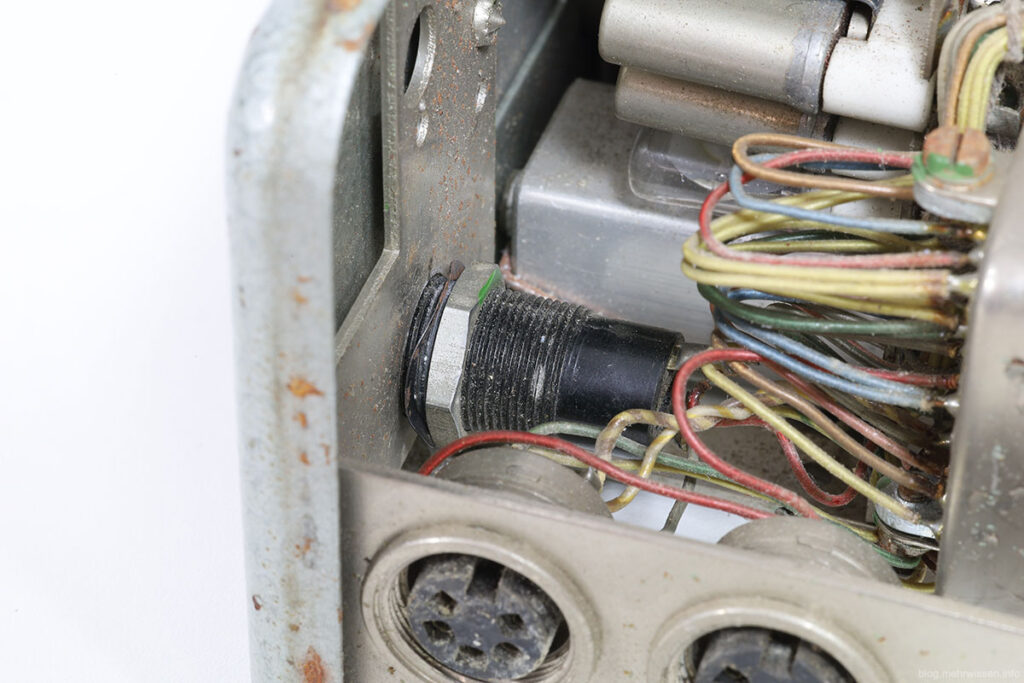

Nach dem Tod des Besitzers fand das verbliebene B72 den Weg in meine Sammlung. Es war auch höchste Zeit, denn der Flugrost war schon sehr weit gekommen, auch im Inneren des Geräts. Ich habe jetzt begonnen, alles zu säubern und so gut es geht den Rost zu entfernen. Die teils etwas verbastelten Teile sind jetzt wieder ordentlich zusammengefügt. Einige Kabel mussten zurück in ihre Verankerung oder wieder verbunden werden. An einer der drei Kontrollleuchten des Bediengeräts fehlt leider der äußere Teil und der innere ist zerbrochen, ich habe hier jedoch die Hoffnung, dass solche auch anderweitig verbaut wurden und ich irgendwann einmal Ersatz finde.

Die größte Herausforderung bei der Wiederherstellung und Konservierung ist, dass zwei der vier „Bakelit-Finger“ des Hörerhalters abgebrochen sind, was sicherlich an der teils impulsiven Art des Besitzers lag – wer ihn kannte, weiß, wovon ich rede. Auch die Beule in der Sprechkapsel und vielleicht auch die zerbrochene Kontrollleuchte wird daher rühren. Der jetzige Zustand ist im Vergleich zum Fundzustand aber schon recht ansehnlich – die Arbeit ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen.

Dabei gehe ich grundsätzlich so vor, dass möglichst viel vom alten Charme erhalten bleibt. Und wer Patina mag, wird hier weiterhin reichlich bedient werden, denn neuer Lack kommt für mich nicht infrage und neue Veredelungen wie neues Nickel an den Innereien sind nicht geplant. Diese werden allerdings teils zerlegt und gründlich gereinigt. Beispielsweise werden alle Röhren demontiert, sodass auch deren Haltebügel aus Federdraht entrostet werden können. Abschließend werde ich alle Komponenten mitsamt der Verkabelung auf einem Gestell oder einer Platte befestigen, so dass es als Museumsobjekt wirken kann. Wenn es Updates dazu gibt, werde ich hier Bilder ergänzen.

Die folgenden Bilder sind also als Zwischenergebnis zu betrachten.

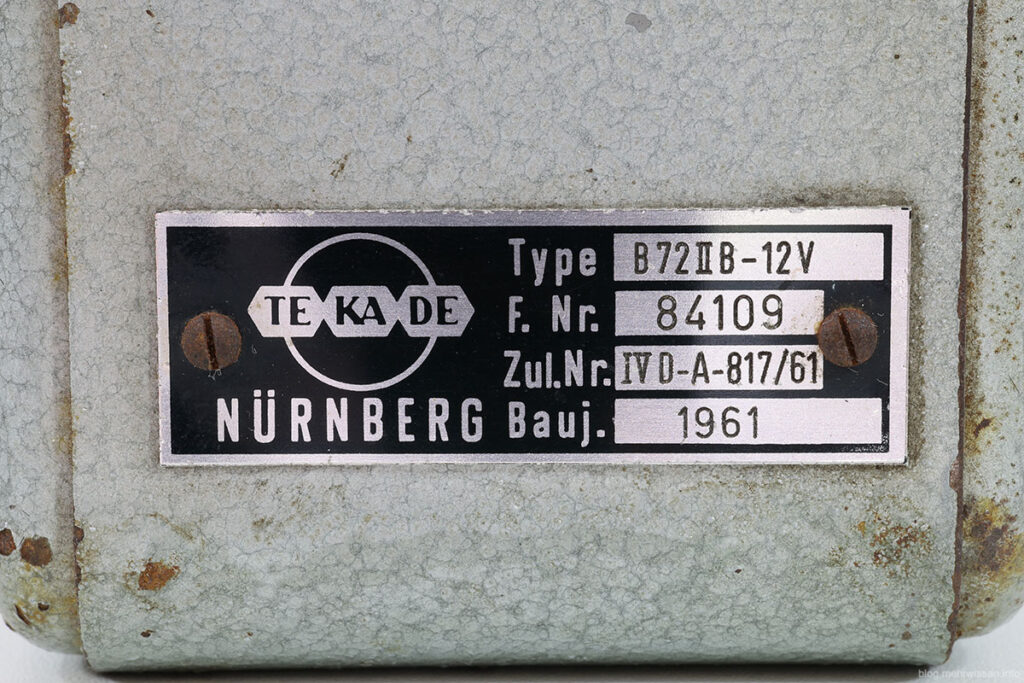

Das vorliegende B72 ist vom Baujahr 1961 und wurde wie oben erwähnt bei der Gründung des Bielefelder Bergbau-Unternehmens offenbar gebraucht angeschafft. Mögliche Spuren eines Umbaus sind auch zu sehen, denn beispielsweise ist die Sicherung außen am Gehäuse des Receivers mit 6V/20A beschriftet, das Gerät selbst aber auf 12V ausgelegt. Es ist auch eine für die 12V-Version passende 10A-Sicherung in der Halterung vorhanden.

Auf den Spuren der ursprünglichen Herkunft

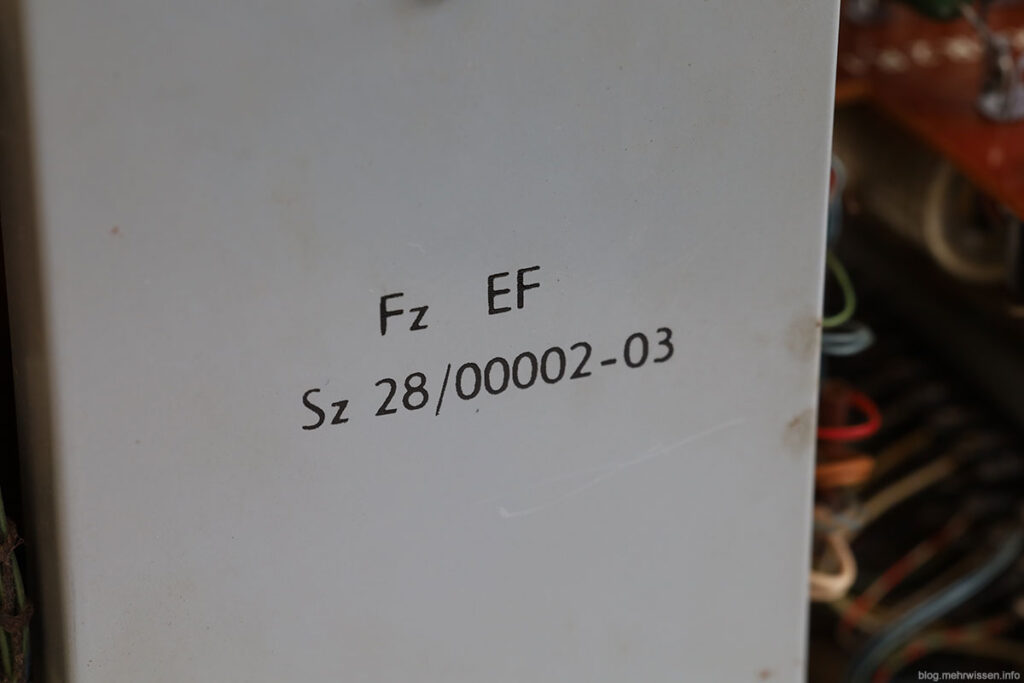

Glücklicherweise ist im Inneren des Selektiv-Rufsatzes noch die ursprüngliche Funkrufnummer auf einer Beschriftung sichtbar, sie lautet 21 17815. Dieser Nummer lässt sich durch Teilnehmerlisten aus dem Jahr 1964 (mehr dazu weiter unten) der Kunststoff Spritzgießerei Friedrich Stuckenbröker OHG aus Lockhausen zuordnen. Sie existierte zwischen 1951 und 1974, ist also schon seit mehr als 50 Jahren inaktiv bzw. gelöscht. Lockhausen gehört heute zu Bad Salzuflen und liegt keine 20km entfernt vom neuen Einsatzort. Ich nehme daher an, dass der Kauf im Bekanntenkreis oder anderweitig auf „kurzem Wege“ vermittelt wurde.

Der öffentliche bewegliche Landfunk (A-Netz)

Doch wie funktionierte das Ganze? Um das zu erklären ist es sinnvoll, beim Anschlussnetz zu beginnen. Der öbL war ein Funknetz in Westdeutschland, das der Netzausrüster TeKaDe aus Nürnberg, der ja auch Hersteller des B72 war, im öffentlichem Auftrag aufbaute. Es arbeitete über Frequenzmodulation im damals hochmodernen UKW-Bereich. Aus dieser Perspektive war es technisch gesehen also erst einmal ein klassisches analoges Funknetz, das eigentlich mit klassischer Funkdisziplin bedient werden müsste. Um es für die aber Mobiltelefonie brauchbar zu machen, ist einiger Aufwand betrieben worden. Zum einen war es als handvermitteltes Netz an das Telefonie-Festnetz angekoppelt. Man konnte also beispielsweise vom Festnetz aus seinen mobilen Gesprächspartner ausschließlich über eine Handvermittlung erreichen. Zudem musste man wissen, in welchem Gebiet sich der gewünschte Gesprächspartner ungefähr aufhält und ggf. auch, in welche Richtung er sich bewegt. Das wiederum teilte man zusammen mit dem Namen des gewünschten Gesprächspartners oder/und der zugeordneten Funkrufnummer der Vermittlung mit, damit die den korrekten Sendebereich ansteuern konnte. Die Deutsche Bundespost hatte zu diesem Zweck regionale Sonderrufnummern eingerichtet, z.B. 0521 / 1114 für Bielefeld, 069 / 1114 für Frankfurt usw.. Diese rief man also an, um zur Vermittlung zu gelangen.

Ein neues Wählsystem

Um dann genau den gewünschten Teilnehmer anzurufen – oder eher anzufunken, wurde ein völlig neues Wählsystem genutzt. Man wollte ja nicht an alle Stationen senden und fragen, ob sich der richtige Empfänger bitte mal meldet, wie es beim CB-Funk Usus ist. Technisch funktionierte hier jedoch kein Impulswahlverfahren, wie es damals im Festnetz im Einsatz war, denn die Funkverbindungen waren dafür nicht stabil genug. Es hätte zu Falschwahlen führen können, wenn Signale unterbrochen wurden oder zeitweise ganz abrissen.

Aus demselben Grund funktionierte auch keine Kaskadierung von Ziffern, die hintereinander gewählt werden. Man behalf sich daher mit einer Analogtechnik, die in ähnlicher Form parallel auch in den USA im Festnetz eingeführt wurde. Dort ging es um die ersten Schritte des Mehrfrequenzwahlverfahrens (MFV) für die gerade aufkommenden Tastentelefone, während im öbL der sog. „Telefunken Selektivruf“ zum Einsatz kam.

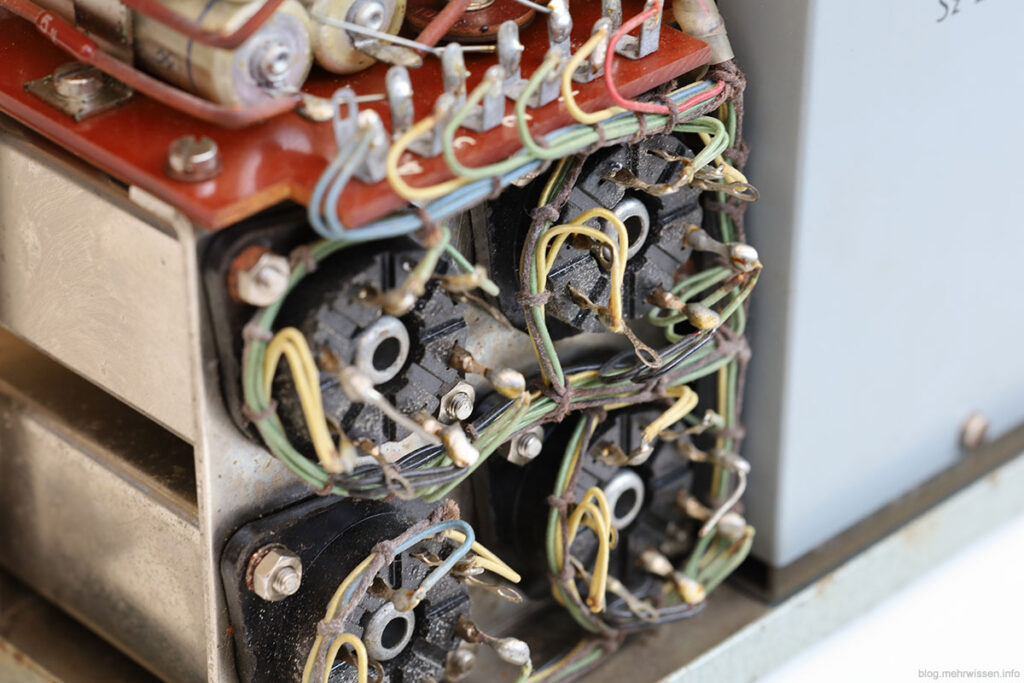

Der oben erwähnte Selektiv-Rufsatz war Teil dieser Technik, mit der man eine Anwahl ganz ohne Kaskadierung erreichte, also nur mit einem einzigen Rufsignal. Dazu legte man 20 spezielle Frequenzen fest, von denen jeweils vier verschiedene überlagert wurden und sendete das als Dauersignal an alle Empfänger im jeweiligen Sendebereich. Im Selektiv-Rufsatz aller Telefone gab es dazu vier Relais (als „Frequenzrelais“ bezeichnet), die jeweils auf eine dieser 20 Frequenzen eingestellt waren. Diese Relais reagierten so unabhängig voneinander auf vier verschiede Frequenzen, die im Wähl-Signal enthalten sein könnten. Zogen alle vier Relais an, enthielt das Signal also alle vier passenden Frequenzen und der Ruf wurde durchgeschaltet – das Telefon klingelte (oder hupte oder surrte).

Wie man Gespräche per Funk „privat“ machte

Kam dann das Gespräch zustande, griff die nächste Anpassung des Funknetzes. Durch gezielte Abschaltungen und Sperrungen wurde erreicht, dass keine zwei Gespräche auf einen Kanal fielen. Ein Telefonat über UKW war damit zunächst privat – wenn auch nicht verschlüsselt und mit wenig Ausrüstung gut zu belauschen. Bewegte man sich jedoch zu einem anderen Sendebereich, riss das Gespräch ab und musste neu vermittelt werden. Das öbL, das später in A-Netz umbenannt wurde, hatte im Jahr 1970 insgesamt 136 dieser Funkbereiche und war damit zu dieser Zeit das größte Funknetz der Welt.

Rechnerisch lassen sich mit der oben genannten Wähltechnik übrigens maximal 4845 verschiedene Teilnehmer adressieren (Formel s. unten). Das öbL war jedoch durch die Kaskadierung und Gebietsaufteilung auf bis zu 11.000 Teilnehmer ausgelegt.

Was die Teilnehmer sonst noch wissen mussten

Die Nutzer eines A-Netz Telefons hatten noch weitere Gegebenheiten zu beachten. Sie mussten jeweils anhand einer Landkarte feststellen, welcher Kanal in welchem Funkgebiet einzustellen war. Im Fall des Besitzers meines Exemplars war das für Bielefeld der Kanal 34. War dieser Kanal in Bielefeld durch das Gespräch eines anderen Teilnehmers belegt, konnte man keine Verbindung mehr aufbauen. Am Bedienteil des B72 leuchtete dann die Besetztlampe.

Die Deutsche Bundespost behielt sich daher vor, nach Bedarf zeitweise die maximale Gesprächsdauer für bestimmte Gebiete begrenzen zu dürfen. Entsprechende Mitteilungen gingen in diesen Fällen zuvor an alle Betroffenen raus. Ein A-Netz Telefon war auch nicht dafür ausgelegt, ein anderes A-Netz-Telefon direkt anzurufen. Dafür gab es spezielle Umbauten, wie z.B. das B72-II-FS, das auch eine direkte Funkverbindung zu anderen Geräten desselben Typs aufbauen konnte. Dies wurde beispielsweise bei Behördenfahrzeugen genutzt, um neben der Telefonie zum Festnetz auch untereinander sprechen zu können. Die Gründe für diese Einschränkungen liegen in den oben erwähnten notwendigen Anpassungen des UKW-Funknetzes, um es für Mobiltelefonie nutzbar zu machen. Sie waren darauf ausgelegt, Verbindungen vom und zum Festnetz zu regeln.

Zudem wurde das A-Netz später erweitert in A1, A2 und A3-Netz. Ein Telefon aus dem A1-Netz, wie das vorliegende, konnte aber nur im A1-Netz telefonieren und nicht etwa Vorteile späterer Ausbauten anderer Kaskaden nutzen. Den größten Ausbau hatte aber immer das A1-Netz, die größten Einschränkungen hatten also die Teilnehmer der neueren Netze. Im Prinzip gibt es hier also Analogien zu den heutigen Netzen D1, D2 und E.

Die Gebührenstruktur im A-Netz

Die Gebühren waren im Verhältnis zu den Anschaffungskosten moderat, aber auch nicht ganz ohne. Es gab eine Genehmigungsgebühr pro Funkstelle, die für die erste Bereitstellung 10 DM betrug und dann monatlich mit 5 DM in Rechnung gestellt wurde. Dazu kam eine monatliche Funkpauschgebühr von 60 DM. Das entspricht heute (2025) in Summe inflationsbereinigt knapp 200€ Grundgebühr. Für Teilnehmer, die ausschließlich im A3-Netz (Hamburg) unterwegs waren, betrug diese Gebühr nur 40 DM. Ferngespräche wurden nach den allgemein gültigen Festnetztarifen abgerechnet, Ortsgespräche (bezogen auf den Anmeldeort der Funkstelle) hatten eine Taktung von 18 Pfennig pro 3 Minuten.

Das Ende des A-Netzes

Den direkten Nachfolger des A-Netzes nannte man B-Netz. Im B-Netz konnte man bereits selbst wählen, das C-Netz war eine Überarbeitung dessen, gefolgt von den digitalen Netzen D und E. Der Anfang vom Ende des A-Netzes war 1971 erreicht, denn da war es mit 11.000 Teilnehmern ausgebucht und hoffnungslos überlastet. Die Bundespost erhöhte damals die Preise signifikant, um die Nutzer ins B-Netz zu bewegen. 1977 wurde das A-Netz dann schließlich abgeschaltet. Zu dem Zeitpunkt waren noch etwas weniger als 1000 Benutzer aktiv.

Das Exemplar im Detail

Schauen wir uns das Telefon noch einmal genauer an. Das B72 war nach dem B70 das zweite für das A-Netz in Serie gebaute Modell von TeKaDe. Von 1960 – 1967 wurden etwa 2000 Geräte gebaut. In diesen Jahren wurde über die Modellpflege ständig die Anzahl der Kanäle an die aktuellen Möglichkeiten des A-Netzes angepasst. Mein Exemplar ist von 1961 und es verfügt daher über 10 Kanäle. Die ersten B72 von 1960 hatten 8, ab 1962 gab es 15 und schließlich waren es 1966 dann 17 Kanäle. Wie oben schon erwähnt wurde die Anzahl auch teilweise bei den jährlichen Wartungen erweitert. Im Inneren des Telefons befinden sich 23 vibrationssichere Röhren, was den günstigen Anschaffungspreis ermöglichte. Transistoren waren zu der Zeit wesentlich teurer und daher entschied man sich bei TeKaDe, bei dem Gerät überwiegend die bewährte Röhrentechnik zu verwenden.

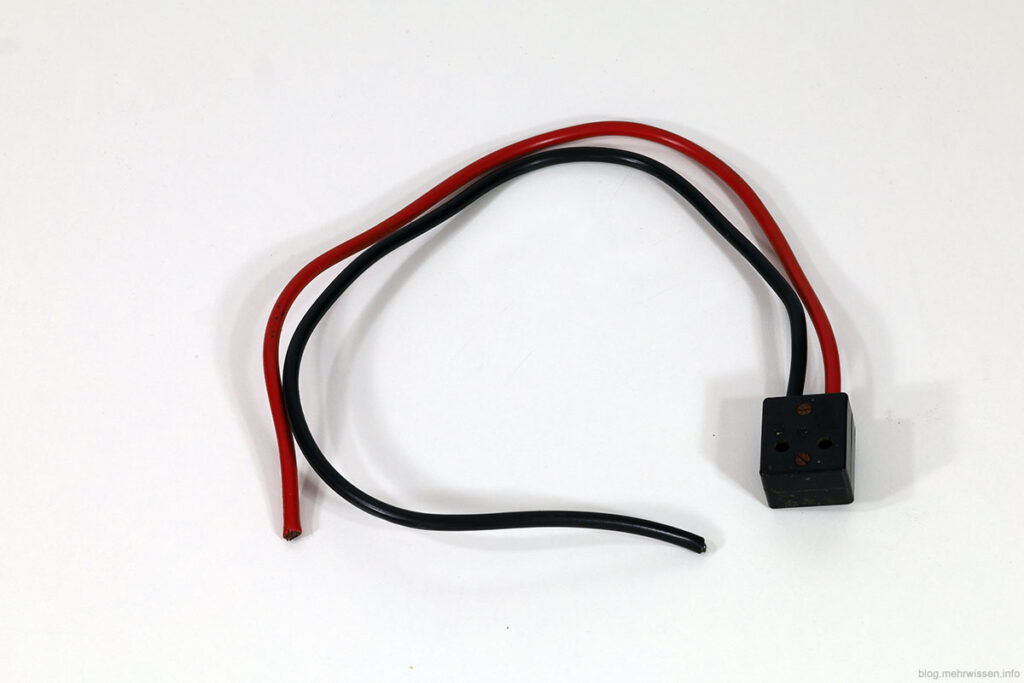

Nicht standardmäßig dabei war das rastende Schauzeichen, das man als Anruf-Erinnerung nutzte. Es wurde über einen Diodenstecker an das Bediengerät angesteckt. Ferner konnte man hier auch ein Feldstärken-Anzeigegerät anschließen, das bei meinem Gerät jedoch nicht dabei ist. Eine Außenklingel gab es darüber hinaus auch im Sortiment, sie war vorwiegend für die Schifffahrt gedacht und daher ist sie bei meiner Station auch nicht dabei. Ebenfalls für die Schifffahrt gab es neben den Niedervolt-Versionen (6V, 12V, 24V) auch eine Variante mit 220V Spannungsversorgung. Da ein Mobiltelefon früher wie heute meistens von einer Batterie mit Gleichspannung versorgt wurde, musste erst in Wechselspannung umgewandelt werden, um diese dann über einen klassischen Transformator auf die gewünschte Spannung für die Elektronik zu bringen. Dies wurde damals durch einen „Zerhacker“ im Netzteil erledigt, den ersten B72 wahlweise als mechanischen Variante gab oder mit Transistoren. In dem vorliegenden Gerät ist die modernere Version mit Transistoren verbaut.

Die Verwendung bei der Deutschen Bundesbahn

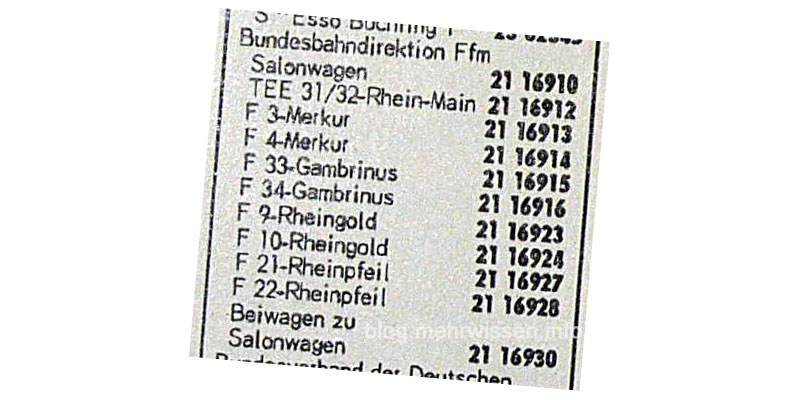

Das B72 war aber auch das Telefon, was die Deutsche Bundesbahn in ihre F-Züge und TEEs einbaute. Zu diesem Zweck gab es mit dem „B72y“ einen ganz speziellen Umbau, der von 1962 bis 1969 gebaut wurde. Die Telefone waren fest in einem Abteil installiert. Dort saß die sogenannte Zugsekretärin, die das Gerät bediente. Jeder im Fahrplan benannte Zug hatte eine bestimmte Rufnummer, unter der er erreicht werden konnte. Nun wechselte aber ein Wagen teils mehrfach am Tag die Zugnummer – z.B. wurde der F-Zug 21 Rheinpfeil durch einfachen Richtungswechsel zum F-Zug 22 Rheinpfeil usw.. Dieser hatte dann nach Plan eine andere feste Telefonnummer. Daher passte die Zugsekretärin diese regelmäßig an. Mindestens dies war nur bei der Bahn-Variante des B72 möglich. Alle anderen Geräte waren fest eingestellt und das Gehäuse des Selektiv-Rufsatzes war zudem verplombt.

Wer das A-Netz nutzte

Oftmals liest man, dass das A-Netz nur einem exklusiven Kreis von Bürgern zugänglich war. Schaut man nur auf die maximale Anzahl der Teilnehmer mag das stimmen. Auch mit Blick auf die Kosten ist das sicherlich ein sehr luxuriöses Unterfangen gewesen. Es gab aber verschiedenste Gründe, das A-Netz zu nutzen. Ein Blick auf die Teilnehmerliste von 1964 gibt Antworten.

Damals blieb es genau wie heute jedem selbst überlassen, ob eine Telefonnummer veröffentlicht wird oder nicht. Eine Geheimhaltung machte z.B. bei Regierungsstellen Sinn. Nur dem Dienstpersonal der Bundespost lagen daher vollständige Listen der Teilnehmer vor. Diese sind heute, fast 50 Jahre nach der Abschaltung des A-Netzes vom historischen Wert und glücklicherweise noch erhalten. Das Verzeichnis der Teilnehmer am öffentlich beweglichen Landfunkdienst von 1964 weist auf gut 8 Seiten etwa 2500 Benutzer aus. Der Anschluss des vorliegenden Geräts, es hat die Selektivruf-Nummer 21 94268, ist dort noch nicht aufgeführt, stattdessen findet man es wie oben weiter beschrieben unter der alten Nummer. Verzeichnet sind Fahrzeuge, Schiffe, Züge der Deutschen Bundesbahn und auch interne Prüfstellen, die beispielsweise in Verstärkerstellen verbaut wurden. Die Teilnehmer darin lassen sich gut in Kohorten sortieren.

Die Suche nach der Elite

Fangen wir erst einmal mit der erwarteten Gruppe an, die Manager und Politiker. Manager sind erstaunlich wenig zu finden, es sei denn, sie verbergen sich hinter großen Firmennamen – dazu gleich mehr. Mobil erreichen konnte man das Fahrzeug des Innenministers von NRW, damals Willy Weyer(FDP). Ebenso dabei ist das Bayerische Staatsministerium des Inneren, also vermutlich der Dienstwagen des Bayerischen Innenministers, damals Fritz Pirkl (CSU). Auch der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, damals Hermann Böhrnsen (CDU), steht auf der Liste. Ebenso wird der Dienstwagen von Niedersachsens Innenminister, damals Richard Lehners (SPD), genannt. Der Senat von Berlin ist ebenfalls mit einer Telefonnummer vertreten. Das könnte der Dienstwagen von Willy Brandt gewesen sein, der zu dieser Zeit Regierender Bürgermeister in West-Berlin war. In Berlin gibt es auch noch einen Eintrag für den Senator des Gesundheitswesens bzw. das „Rettungsamt“ – egal welcher Name dahinter steht, das macht in jedem fall Sinn, diesen jemanden mobil erreichen zu können. Im Übrigen hatte auch die komplett vom Land NRW finanzierte Kernforschungsanlage des Landes NRW in Jülich eine Rufnummer im A-Netz.

Ein Blick in den Bereich der Oberpostdirektion Köln, die ja auch für Bonn zuständig war, verrät, dass dort kein einziger Bundespolitiker auftaucht. Wahrscheinlich war das Medium UKW dann doch zu unsicher.

Mittelstand, Industrie und Manager

Wenn man nach Managern sucht, findet man diverse Einträge, die aber fast alle namenlos gestaltet sind. Hauptsächlich fallen dabei viele Sparkassen und auch einige Volksbanken ins Auge. Entscheider wollten vermutlich Zeitnah auf Bewegungen an den Börsen reagieren können. In diesem Zusammenhang ist auch namentlich August von Finck junior aufgeführt, ein bekannter Milliardär und Bankier. Auch das Bankhaus Herstatt ist dabei, das durch seine Megapleite in den 1970ern unrühmliche Bekanntheit erlangte. Und dann gibt es eine Reihe von Großunternehmen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es Rufnummern von Managern sind, oder ob damit länger andauernde Großbaustellen versorgt wurden. Ins Auge fallen dabei HochTief, Strabag und Philipp Holzmann, letzterer ebenfalls besonders bekannt durch seine Insolvenz, die in den Nuller-Jahren stattfand. Neben den großen Bauunternehmen sind aber auch viele kleinere dabei, die vermutlich genau wie der Vorbesitzer meines B72 irgendwo eine Baustelle oder einen Bauhof im Whitepace der Festnetz-Telefonie erreichbar haben mussten. Darunter ist z.B. auch eine Asphalt-Firma aus Bielefeld, die es heute noch gibt. Meine Einschätzung hier ist, dass die Manager und Unternehmer selbst eher offline organisiert und z.B. durch Sekretariate erreichbar waren, als dass sie unterwegs telefonieren wollten.

Die Industrie war auch vertreten. Beispiele dafür sind Liebherr, Karl Zeiss, Raab Karcher, Siemens & Halske und die Thyssen Hütte. In diesem Bereich wurden auch Schiffe ausgerüstet, z.B. Tanker von Esso, Aral, BP und Shell. Viele andere Reedereien taten dies auch, so wurden viele Schlepper und Binnenschiffe erreichbar. Zudem sind große Spediteure wie Kühne & Nagel sowie auch kleinere Autovermietungen mit ihren Fahrzeugen gelistet.

Mitwirkende an der Entwicklung und Journalisten

Dann gibt es auch eine Gruppe von Nutzern, die direkt am A-Netz beteiligt waren. Der ADAC rüstete vermutlich zu Versuchszwecken 7 Fahrzeuge aus und die Mercedes Versuchsanstalt in Sindelfingen ist auch mit einer Nummer verzeichnet. Ebenso einige Hersteller von Netzkomponenten, wie Standard Elektrik Lorenz (SEL) und Siemens & Halske, die ich beide weiter oben schon erwähnt hatte. Auch die Deutsche Bundespost hatte einige Sprechstellen in ihren Dienstwagen und Prüfstellen in Ämtern.

Eine große Gruppe war auch der Journalismus. Angeführt von der Bild-Redaktion in Berlin, dem Ullstein-Verlag und dem Hamburger Abendblatt waren auch Radiosender wie der Sender Freies Berlin, der Westdeutsche Rundfunk (12 Fahrzeuge!) und der Deutschlandfunk. Beim Eintrag Radio Fritz aus Ebersbach ist nicht ganz klar, ob es sich um einen Radiosender handelt (ggf. einem Vorläufer des heutigen zu RBB gehörigen Senders), oder ob es wie das ebenfalls genannte Tonhaus Melodie ein Berliner Radio- und Fernsehgeschäft ist.

Verkehr, Bildung und andere Nutzer

Auch Verkehrsbetriebe machten ihre Fahrzeuge mobil erreichbar. Darunter die aus Hannover, Essen, Duisburg und Düsseldorf. Und wie oben schon erwähnt war auch die Deutsche Bundesbahn dabei, die Sondervarianten des B72 in F-Zügen und TEEs verwendeten. Ebenso ist der DR Salonwagen 10205 verzeichnet, der heute im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt ist. Offenbar gab es dazu auch einen mit einem weiteren Telefon ausgestatteten Beiwagen.

Ferner war mit der Freien Universität Berlin auch eine Bildungseinrichtung dabei. Ein bisschen schmunzeln kann man über die Listung einiger Brennereien aus Steinhagen. Anscheinend kam auch hier mal dringender Bedarf auf. Interessant ist auch der Eintrag des sagenumwobenen und teils umstrittenen Veranstalters Helmut (L. H.) Mattner aus Düsseldorf, der unter anderem wegen seiner Ost-Beziehungen und seiner Kontakte in die Politik vom BND beobachtet wurde.

Die Vermutung, auf dieser Liste so eine Art „Who Is Who der Elite“ aus der Zeit des Wirtschaftswunders zu finden, kann also insgesamt nicht wirklich bestätigt werden. Wenn man noch etwas investigativer herangehen würde, könnte das vielleicht auf maximal 5% der Nutzer zutreffen. Weitere 10-20% sind schätzungsweise Manager und Unternehmer aus dem Mittelstand. Die meisten Teilnehmer sind aber rein funktionell zu erklären, es sind die weißen Flecken in der Versorgung mit Telefon, es sind Bereitschaftsdienste, Journalisten, die großen Wanderbaustellen, Stadtverwaltungen und es sind die Speditionen, die Schiffe und Züge, die den überwiegenden Teil der Nutzer ausmachen. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Mobiltelefonie war noch nicht essentiell

Mobiltelefonie hatte noch lange nicht den Stellenwert, den es heute hat, auch nicht bei der deutschen Bundespost selbst. 1977, als das A-Netz abgeschaltet wurde, feierte die Telefonie sein 100jähriges Bestehen in Deutschland. Dazu brachte das Archiv für Deutsche Postgeschichte einen Sonderband heraus: 100 Jahre Fernsprecher in Deutschland. Auf 240 Seiten fiel kein einziges Wort darüber. Mit Blick auf die Zukunft stand dort nur die Satellitentechnik im Fokus. Sogar der letzte Beitrag im Buch, eine Zukunftsvision von Dipl.-Ing. Georg Eisenhut, der ein hoher Funktionär bei der Deutschen Bundespost war, erwähnt die terrestrische Mobiltelefonie nicht. Stattdessen schrieb er über zukünftige „tragbare Fernsprechapparate“, die in einem Netz von öffentlichen Telefonsteckdosen verwendet werden können. Als Innovation würde ich das jetzt nicht bezeichnen.

Aber wenn jedes nächste „große Ding“ immer erratbar wäre, dann wäre es ja auch kein großes Ding. Und genau das ist der Mechanismus, der Sammlerstücke zu etwas Besonderem macht: Was früher mal wertlos erschien, kann morgen ganz anders dastehen, beispielsweise als Keimzelle einer marktbeherrschenden Technik. Genau so verhält es sich auch mit dem B72 von TeKaDe.

Technische Daten TE-KA-DE B72

- Hersteller: TE-KA-DE Nürnberg

- Modell: B72

- Bauzeit: 1960–1967

- Netz: A-Netz (öffentlicher beweglicher Landfunk)

- Technik: Röhren-Fahrzeugfunkgerät

- Anzahl: ca. 2000 Geräte

- Antennenleistung: 9 Watt

- Schaltbare Kanäle: 8–17 (je nach Baujahr)

Komponenten

- Receiver

- Bediengerät

- Selektivrufsatz (SRS57 / SRS62 / SRS64)

Abmessungen und Gewicht

- Receiver: 450 × 310 × 165 mm, 13,8 kg

- Bediengerät: 270 × 105 × 180 mm, 2,4 kg

- Selektivrufsatz: ca. 271 × 128 × 127 mm, 2,8–3,2 kg

Bestückung

- Röhren: 15× EF732, 5× EC71, QQE02/5, QQE03/12, EL95

Stromversorgung

- 6 V, 12 V oder 24 V (DC-Wandler bzw. Zerhackerbetrieb)

- Optional 220 V Netzbetrieb

Neupreis (einbaufertig)

- 1963: ca. 4.910 DM

- 1965: ca. 5.300 DM

Gesuchte Teile für das vorgestellte B72

Zum Schluss noch ein paar ergänzende Anmerkungen. Für mein Exemplar suche ich ein paar Ersatzteile. Dies sind:

- Die Bakelitgabel des Bediengeräts oder Teile davon, siehe Galerie oben. Ein Ersatz gegen Original ist in jedem Fall besser, als ein nachträglicher 3D-Druck.

- Die rechte Lampe bzw. „eine“ Lampe des Bedienteils, Bilder sind oben in der Galerie enthalten. Ggf. passen hier auch Lampen aus anderen Geräten von TeKaDe.

- Das TeKaDe-Logo auf der Haube vom Receiver. Ggf. passen hier Teile anderer Gehäuse des Herstellers.

Wenn jemand diesbezüglich helfen kann, bin ich für jeden Tipp sehr dankbar. Und falls es Ergänzungen oder Korrekturen zum obigen Text gibt, dann würde ich mich über entsprechende Kommentare freuen.

Für weitere technische Details der analogen und digitalen Mobilnetze und der zugehörigen Telefone empfehle ich die Seite oebl.de. Einen technischen Deep Dive zum B72 selbst gibt es in der Vereinszeitschrift „Funkgeschichte“, Heft 227 (gfgf.org). Auch für meine Recherchen waren diese Quellen sehr hilfreich.

Schreibe einen Kommentar